拍合影用什么镜头?24-70 mm F2.8 或 35 mm F1.8 是绝大多数场景下最稳妥的选择,既能容纳多人,又能保持边缘清晰。

为什么合影镜头选择比拍单人更苛刻?

单人肖像可以大胆使用 85 mm、135 mm 等中长焦压缩背景,但合影必须同时解决三大矛盾:

- 视角要广:前排与后排距离有限,广角才能把所有人框进来。

- 畸变要小:广角容易把边缘人物拉成“大饼脸”,需要控制桶形畸变。

- 景深要够:F1.4 大光圈会让第二排开始虚化,必须收缩到 F5.6-F8。

因此,“够广+够锐+畸变可控”才是合影镜头的核心指标。

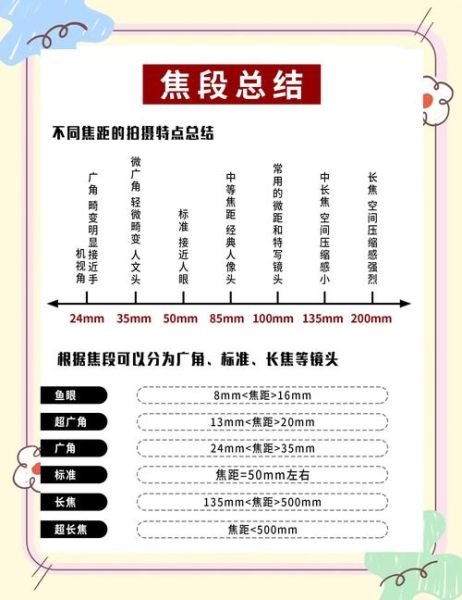

常见焦段实测:24 mm、35 mm、50 mm 谁更适合?

24 mm:能装下 30 人,但边缘变形明显

在 5 米距离内,24 mm 可以横排容纳 15 人,两排 30 人毫无压力。实测 Canon RF 24-70 mm F2.8 在 24 mm 端边缘分辨率下降约 18%,人物鼻子会被轻微拉长。适合户外空间充足、人数较多的毕业照。

35 mm:畸变最小,室内黄金焦段

35 mm 的透视接近人眼,边缘人物脸型几乎不变形。Sony FE 35 mm F1.8 在 F5.6 时中心与边缘锐度差距小于 5%,是室内会议合影的首选。唯一限制是距离 4 米只能横排 10 人,需要后退或增加排数。

50 mm:画质最佳,但空间要求高

50 mm 的畸变几乎为零, Nikon Z 50 mm F1.8 在 F8 时边缘锐度反超中心。问题在于 10 人合影需要 6 米纵深,只适合室外空旷场地或阶梯式站位。

变焦还是定焦?实战中的取舍逻辑

看似 24-70 mm 变焦“万能”,但定焦在以下场景反而更高效:

- 光线昏暗的宴会厅:35 mm F1.8 可用 ISO 800 完成拍摄,而 F2.8 变焦需 ISO 3200。

- 需要快速连拍的集体跳起瞬间:定焦对焦行程短,减少拉风箱概率。

- 预算有限:一支 35 mm F1.8 价格仅为 24-70 mm F2.8 的三分之一。

反之,当站位无法后退、人数不确定时,24-70 mm 的灵活性无可替代。

APS-C 与全画幅差异:等效焦距怎么算?

APS-C 机身需要把焦段乘以 1.5(佳能 1.6):

- 24 mm → 36 mm(接近全画幅 35 mm 视角)

- 35 mm → 52.5 mm(接近全画幅 50 mm 视角)

因此,APS-C 用户想获得全画幅 24 mm 的视角,必须选择 16 mm 镜头,但此时畸变更难控制,建议优先选择 24 mm 并增加拍摄距离。

边缘人物脸被拉宽?三招物理矫正

即使使用 35 mm,边缘仍可能出现轻微变形,可通过以下方法缓解:

- 让最外侧人物身体微向内转 15°,利用透视缩短抵消拉伸。

- 采用阶梯站位:边缘人物站高一级,镜头略俯拍,减少与镜头的水平夹角。

- 后期 Lightroom 手动校正:使用“变换-手动”将边缘垂直线拉回,再裁剪 3% 画面。

光圈到底缩到多少?景深计算实例

假设 30 人合影,前后排纵深 1.5 米,对焦在第二排:

- 35 mm F5.6:超焦距 4.2 米,景深范围 2.1 米-∞,完全覆盖。

- 50 mm F8:超焦距 5.8 米,景深范围 2.9 米-∞,需后退 1 米才能覆盖。

结论:35 mm F5.6 是室内 30 人合影的安全参数。

特殊场景镜头方案

无人机俯拍百人方阵

使用 24 mm 等效镜头,飞行高度 15 米,可覆盖 20×15 米区域。注意关闭前视避障,避免人群上方误触发。

狭窄教室 50 人毕业照

手机超广角畸变过大,可改用 16 mm F4 鱼眼镜头,后期用 Photoshop“自适应广角”拉直,保留中心 80% 画面。

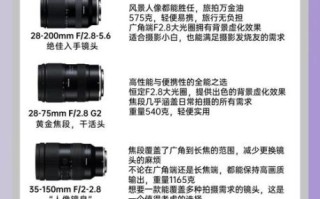

器材清单:从入门到专业

| 预算 | 全画幅方案 | APS-C 方案 |

|---|---|---|

| 2000 元内 | 二手 Canon 28-80 mm F3.5-5.6 | Sigma 18-35 mm F1.8 |

| 5000 元档 | Tamron 28-75 mm F2.8 G2 | Tamron 17-70 mm F2.8 |

| 万元级 | Sony 24-70 mm F2.8 GM II | Fujifilm XF 16-55 mm F2.8 |

最后 3 个常被忽略的细节

- UV 镜会鬼影:室内顶光拍摄时,建议摘掉 UV 镜避免眩光。

- 关闭镜头防抖:三脚架拍摄时,防抖马达反而会造成微糊。

- 提前锁定对焦:使用 AF-ON 键对焦后切 MF,防止误触半按快门导致跑焦。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~