什么是挫折?它为何让人痛苦?

挫折是目标受阻时产生的负面情绪与认知冲突。它之所以刺痛,是因为触发了三重心理机制:

- 自我威胁:失败暗示“我不够好”,直接冲击自尊。

- 控制感丧失:事件超出预期,让人怀疑“我还能掌控人生吗”。

- 社会比较:他人成功案例在脑海自动播放,放大落差。

面对挫折时,大脑到底发生了什么?

神经科学扫描显示,挫折激活前扣带回皮层与杏仁核,前者负责监测错误,后者触发恐惧。此时若缺乏调节,皮质醇持续升高,就会出现“越想越糟”的恶性循环。

如何面对挫折:五个可立即执行的心理动作

1. 把情绪拆分成可描述的词汇

问自己:“我现在是失望、羞愧还是愤怒?”命名情绪能降低杏仁核活跃度,为理性让路。

2. 用“第三视角”重写事件

想象好友遭遇同样困境,你会如何安慰他?拉开心理距离后,解决方案往往自然浮现。

3. 设置“15分钟挫折窗口”

允许自己在这段时间内充分体验挫败感,时间一到就切换到行动模式。限定痛苦时段,避免情绪反刍。

4. 建立“小胜利”循环

把大目标拆成当天能完成的微任务,每完成一项就在清单打钩。多巴胺的微量奖励会重建信心。

5. 寻找“挫折意义”而非“挫折原因”

与其追问“为什么是我”,不如思考“这段经历能教会我什么”。意义重构可将痛苦转化为成长资本。

常见误区:这些做法正在放大挫折

- 灾难化想象:把一次失败推导成人生崩盘。

- 隐性比较:只盯着社交媒体高光时刻。

- 过度补偿:熬夜通宵工作,用体力透支掩盖焦虑。

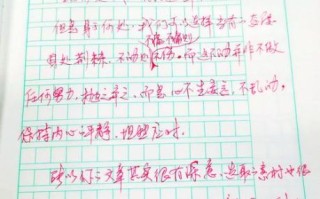

真实案例:一名高三学生如何用“挫折笔记”逆转局面

小林模考数学仅得72分,陷入“我完了”的恐慌。他做了三件事:

- 写下情绪词:“恐惧、丢脸、担心父母失望”。

- 用红笔圈出试卷中会做却粗心的题,发现失分点并非能力问题。

- 每天睡前记录“今日小进步”,例如“弄懂一道立体几何”。

两个月后,他的数学成绩提升至118分。关键不是题海战术,而是把挫折数据化、具体化。

长期策略:打造“抗挫体质”的三项投资

投资1:多元身份

除了“学生”或“员工”,再培养一个与绩效无关的身份,例如“周末徒步者”。当某一领域受挫,其他身份可提供心理支点。

投资2:可控习惯

每天固定时间阅读或运动,即使外界混乱,身体记忆也能维持秩序感。

投资3:挫折档案

建立电子文档,记录每次挫折的起因、情绪、应对与结果。半年后回看,会发现自己比想象中坚韧。

自问自答:关于挫折的五个高频困惑

Q1:为什么有些人越挫越勇,我却一蹶不振?

差异在于解释风格。乐观者把失败归因为暂时、局部、外部;悲观者则视为永久、普遍、内部。好消息是,解释风格可以通过认知训练改变。

Q2:朋友劝我“想开点”,反而让我更难受?

因为这句话否定了你的真实感受。更有效的回应是:“听起来这对你真的很重要,你愿意说说具体卡在哪里吗?”被看见才是疗愈起点。

Q3:是否需要强迫自己“正能量”?

不需要。研究显示,压抑负面情绪会消耗更多认知资源,反而降低问题解决能力。允许脆弱,才能积蓄反弹力量。

Q4:挫折太多,会不会把人磨平?

关键在于恢复间隔。如果每次受挫后都有足够时间与资源修复,创伤后成长就会发生;若压力持续叠加,才会导致习得性无助。

Q5:如何判断自己需要专业帮助?

当以下信号持续两周以上:失眠、食欲骤变、无法集中注意力、出现自伤念头。心理咨询不是奢侈品,而是大脑维修。

写在最后:把挫折当作“系统升级提示”

电脑遇到漏洞会弹出更新提醒,人生遇到瓶颈也在提示:旧模式已不适用。每一次崩溃,都是系统在推送新版本。区别在于,有人点击“稍后提醒”,有人选择“立即安装”。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~