为什么明明会写却总在考试中丢分?

“这道题我明明会做,怎么又错了?”——这是无数学生在拿到试卷后最懊恼的一句话。粗心的本质并非知识漏洞,而是注意力管理失败。当大脑处于高压环境(如限时考试),它会自动切换到“节能模式”,跳过熟悉的步骤,导致低级错误频发。

粗心的三大隐形诱因

- 视觉跳跃:眼睛扫过题目时,大脑自动补全关键信息(如把“不正确”看成“正确”)

- 记忆缓存溢出:同时处理多步骤计算时,短期记忆被占满,导致抄写错误

- 情绪劫持:遇到难题时心跳加速,触发“战逃反应”,理性思考被情绪压制

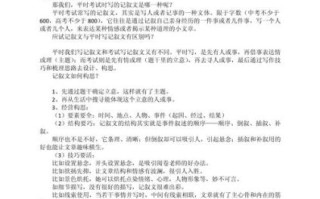

如何建立防粗心检查系统?

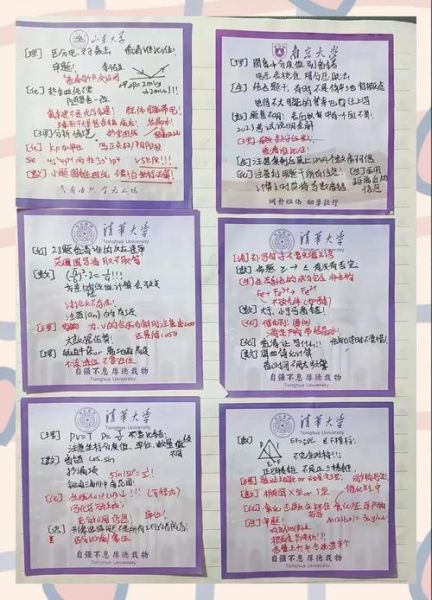

1. 逆向标记法:让错误“可视化”

在草稿纸上画三栏:题目序号-我的答案-怀疑点。每做完一道题,立刻用红笔圈出可能出错的关键词(如单位、小数点)。这种方法利用视觉锚点,迫使大脑二次确认。

2. 时间切割术:制造“人工冷静期”

把考试时间分为:75%做题+25%分段检查。例如数学考试最后15分钟,强制自己从第15题倒着检查。倒序能打破思维惯性,更容易发现隐藏错误。

3. 错题归因表:建立个人粗心档案

| 错误类型 | 触发场景 | 解决方案 |

|---|---|---|

| 漏看条件 | 应用题长题干 | 用波浪线划出所有数据 |

| 符号错误 | 正负数运算 | 每步计算后口头复述符号 |

| 涂卡错位 | 选择题密集 | 每5题核对一次题号 |

考前24小时如何降低粗心概率?

生理准备:考前晚进行20分钟有氧运动(如跳绳),提升大脑血氧浓度;早餐避免高糖食物,防止血糖骤升骤降。

心理预演:闭眼想象考试场景,重点演练遇到难题时的呼吸节奏(用4-7-8呼吸法:吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒)。

长期训练:把粗心变成“条件反射”

每天做10分钟“找茬训练”:故意在作业中设置3处错误(如抄错数字),次日自查。持续21天后,大脑会形成错误敏感模式,在考试中自动触发警觉。

另一个有效方法是“双笔作业法”:用黑笔答题,蓝笔实时记录每一步的推理依据。一个月后,你会惊讶地发现:即使不用蓝笔,大脑也会保留“留痕”习惯。

家长如何帮助孩子?

避免说“你怎么又粗心”,改为提问:“你觉得这次错误和上次有什么不同?”这种提问促使孩子主动分析错误模式,而非陷入自我否定。可以建立“粗心积分银行”:每发现并纠正一个潜在错误积1分,积满20分兑换一次小奖励,将负面体验转化为游戏化挑战。

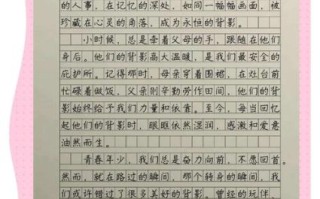

关键认知:粗心不是性格缺陷

神经科学研究表明,大脑的前额叶皮层(负责注意力控制)直到25岁才完全成熟。这意味着青少年时期的粗心是生理发育的必经阶段,而非态度问题。通过针对性训练,完全可以在考试中将粗心率降低60%以上。

下次考试前,不妨在草稿纸顶端写下:“我的眼睛会骗我,我的笔会救我”——这句话能激活大脑的元认知监控,成为对抗粗心的最后防线。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~