一、2013年湖北卷原题长什么样?

那年给出的材料极短,却意蕴悠长:

(图片来源网络,侵删)

“你注意到了吗?装鲜牛奶的容器一般是方盒子,装矿泉水的容器一般是圆瓶子,而装酒的圆瓶子又一般放在方盒子里。方圆之用,各得其妙。”

命题人只抛出一个现象,让考生自行追问“为什么”。

---二、材料到底在暗示什么?

1. 形状与功能的匹配

- 方盒子便于运输堆叠,**减少空隙**;

- 圆瓶子握感舒适,**符合人体工学**;

- 酒盒再套方壳,**兼顾保护品牌展示**。

可见“形”并非随意,而是**需求决定形式**。

2. 方圆背后的文化隐喻

古人讲“天圆地方”,圆象征圆融、包容,方代表规矩、秩序。材料把日常之物上升到**文化符号**,提示我们思考“**规则与创新如何兼容**”。

---三、立意三步法:从现象到哲理

第一步:追问“为什么”

自问:为什么牛奶必须方?为什么酒要再套方盒?

自答:因为**成本、体验、审美**多重需求在博弈。

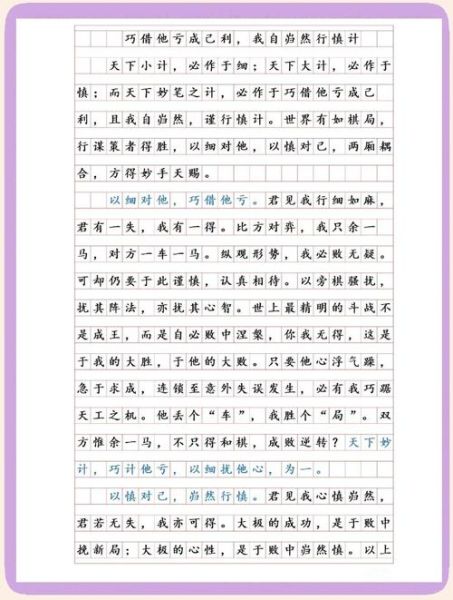

第二步:提炼关键词

把“方”“圆”抽象成一组对立统一的概念:

规则与变通、约束与自由、理性与感性。

(图片来源网络,侵删)

第三步:确定中心论点

可写成:

“人生需守方之规矩,亦需持圆之通达,方圆相济方能成事。”

四、高分结构示范

标题

《守得方显规矩,融得圆见从容》

开头(引材料+亮观点)

牛奶方盒、酒瓶圆身,寻常包装暗藏处世之道:若无方之棱角,易失底线;若无圆之润滑,难以前行。**方圆并用,才是人生最优解**。

主体一:方——立身的根基

- **事例**:曾国藩以“拙诚”治军,每日日记自讼,严苛到标点符号。

- **分析**:正因守住“方”,湘军才能在乱世中保持纪律。

主体二:圆——处世的智慧

- **事例**:苏轼被贬黄州,不怨天,写下“一蓑烟雨任平生”。

- **分析**:他用“圆”的豁达把逆境化作创作沃土。

主体三:方圆相济——成大事的格局

- **事例**:袁隆平既坚持科研数据的“方”,又懂得在田间地头与农民“圆”融沟通。

- **分析**:**规矩与变通并存**,杂交水稻才得以推广全球。

结尾(升华)

手握方之尺,心怀圆之规,我们便能在世界的货架上,既不被挤压变形,也不至四处滚动,**稳稳立于方寸,亦缓缓行于天涯**。

---五、易犯误区提醒

- 只谈“圆”或只谈“方”:材料强调“各得其妙”,偏废一方即偏题。

- 举例陈旧:屈原、司马迁已被过度使用,可换用“中国高铁”“华为鸿蒙”等新鲜素材。

- 忽视“为什么”:若只描述方圆现象,不追问背后逻辑,文章深度立减。

六、临场应急锦囊

若时间紧张,可套用“三明治”模板:

(图片来源网络,侵删)

“**是什么**(方圆是规则与变通)——**为什么**(需求决定形式)——**怎么办**(人生需方圆相济)”

再用“个人—社会—国家”三层举例,**字数瞬间破千**。

---七、写在最后的话

2013年的这道“方圆”之题,看似在说包装盒,其实在问我们如何包装自己的人生。当你下一次拿起一盒牛奶,不妨摸一摸它的棱角,想一想:**我今天的选择,是更方一点,还是更圆一点?**

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~