吸烟的危害有哪些?世界卫生组织给出的权威答案是:吸烟几乎损害全身每一个器官,从口腔到脚趾,从皮肤到骨髓,无一幸免。

一、吸烟对身体的即时伤害

很多人以为“偶尔抽一根”无伤大雅,事实却截然相反。点燃香烟后七秒钟,尼古丁便抵达大脑,刺激多巴胺分泌,带来短暂的愉悦感,但代价是:

- 心跳瞬间加快10-20次/分钟,血压随之飙升,心脏负荷骤增。

- 支气管纤毛立即瘫痪,失去清扫灰尘与病菌的能力,感冒与肺炎风险成倍增加。

- 血液中的一氧化碳浓度上升,红细胞携氧量下降,大脑与肌肉同时陷入“缺氧”状态。

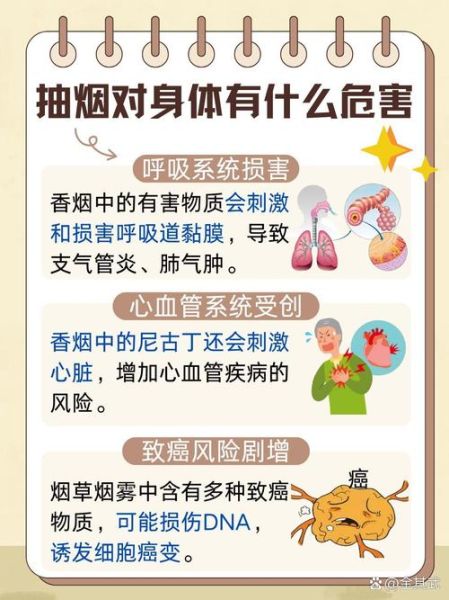

二、长期吸烟引发的五大致命疾病

1. 肺癌:并非唯一,却最致命

每天一包烟,持续二十年,患肺癌概率比不吸烟者高15-30倍。更可怕的是,肺癌早期几乎无症状,一旦出现咳血、胸痛,往往已到中晚期。

2. 慢性阻塞性肺病(COPD)

吸烟破坏肺泡弹性,导致“吸得进气,吐不尽气”。患者稍一活动便气喘吁吁,晚期只能依赖氧气机生存。

3. 冠心病与脑卒中

尼古丁与一氧化碳协同损伤血管内皮,形成动脉粥样硬化斑块。斑块一旦破裂,心梗或脑梗随之而来。

4. 口腔与咽喉癌

焦油直接灼伤黏膜,引发白斑、溃疡,最终恶变。许多患者因此失去舌头或喉部,终身无法说话或进食。

5. 胰腺癌:沉默的杀手

吸烟使胰腺癌风险增加2-4倍,五年生存率不足10%,发现即晚期。

三、二手烟:隐形匕首

吸烟者吞云吐雾时,身边亲友被迫吸入“侧流烟”,其毒性比主流烟更高:

- 儿童哮喘发病率提高50%,中耳炎与肺炎住院率翻倍。

- 孕妇暴露于二手烟,胎儿畸形、早产、低体重的风险显著增加。

- 办公室同事长期被动吸烟,肺癌概率提升24%,心脏病风险提高30%。

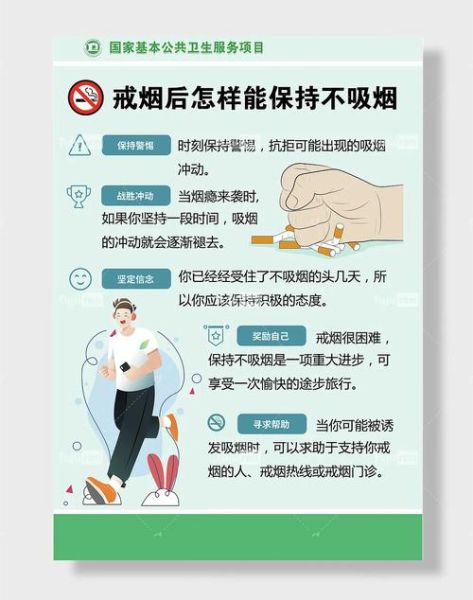

四、如何戒烟最有效?科学方法拆解

1. 设定“戒烟日”而非“慢慢减少”

研究表明,“逐步减量”的失败率是“立即停吸”的两倍。选定一个具有纪念意义的日子,如生日或结婚纪念日,一次性掐灭最后一支烟。

2. 尼古丁替代疗法(NRT)

口香糖、贴片、喷雾等形式提供低剂量尼古丁,缓解戒断症状,成功率提高50-70%。关键:必须在完全停止吸烟后使用,否则尼古丁叠加反而加重依赖。

3. 处方药物:伐尼克兰与安非他酮

这两种药物作用于大脑奖赏中枢,阻断尼古丁快感,同时减轻焦虑与抑郁。需医生评估肝功能与精神病史后开具。

4. 行为疗法:打破心理依赖

记录“吸烟触发点”——饭后、开车、压力大时,用替代行为替代:

- 饭后立刻刷牙,薄荷味抑制烟瘾。

- 开车时嚼无糖薄荷糖,双手握方向盘避免摸烟。

- 压力大时做“4-7-8呼吸法”:吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒,重复五次。

5. 社会支持:公开承诺与同伴监督

在朋友圈发布“戒烟宣言”,加入线上戒烟社群,每日打卡。数据显示,有同伴监督的戒烟者坚持一年以上概率提高3倍。

五、戒烟后身体修复时间表

掐灭最后一支烟,身体立即启动自愈程序:

- 20分钟:心率与血压降至正常水平。

- 12小时:血液一氧化碳浓度减半,氧气运输恢复。

- 2周-3个月:肺功能提升30%,咳嗽减少。

- 1年:冠心病风险降至吸烟者的一半。

- 10年:肺癌死亡率降低50%,口腔癌、喉癌风险显著下降。

六、常见误区与真相

误区一:“电子烟无害”

真相:多数电子烟含尼古丁,且加热后释放甲醛、乙醛等致癌物,WHO已明确其“有害健康”。

误区二:“低焦油香烟安全”

真相:吸烟者会不自觉地更深、更久地吸入,实际焦油摄入量并未减少。

误区三:“戒烟会发胖”

真相:平均增重仅2-4公斤,通过增加运动与调整饮食即可控制,远低于吸烟带来的健康风险。

七、给青少年的特别提醒

尼古丁对发育中的大脑伤害更大,可能导致:

- 注意力与记忆力下降,学习成绩滑坡。

- 情绪调节能力减弱,更易焦虑与抑郁。

- 成年后烟瘾更深,戒烟难度倍增。

拒绝第一支烟,就是拒绝终身枷锁。

八、给家人的一封信:如何帮助吸烟者戒烟

指责与抱怨只会适得其反,有效做法是:

- 表达关心而非批评:“我担心你的咳嗽越来越严重,我们一起想办法好吗?”

- 清除家中所有烟具,避免视觉诱惑。

- 奖励每一个无烟日,例如一顿健康大餐或一场电影。

- 陪同就医,咨询戒烟门诊,获取专业指导。

吸烟不是习惯,而是尼古丁依赖症;戒烟不是意志薄弱,而是需要科学方法治疗的慢性病。从今天开始,为自己、为家人,掐灭手中的烟,点燃健康的希望。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~