什么是“心灵的选择”?

当我们说“心灵的选择”时,指的并不是一时冲动,也不是完全理性计算后的结果,而是一种**在价值观、情感与长期愿景之间取得平衡**的决策方式。它既关乎理性,也关乎直觉;既考虑当下,也放眼未来。

为什么我们常常陷入选择困难?

选择困难症并不是懒惰,而是信息过载与价值冲突共同作用的结果。

- 信息过载: 互联网让我们看到无数“更好”的可能,反而让眼前的选项显得黯淡。

- 价值冲突: 家庭期待、社会标准、个人理想常常互相拉扯,难以取舍。

- 恐惧后果: 害怕“选错”带来的沉没成本,导致迟迟不敢行动。

心灵的选择与理性决策有何不同?

理性决策强调数据、概率与成本收益分析;心灵的选择则在此基础上,**加入情感共鸣与价值排序**。 自问自答:

问: 如果一份工作薪资高却违背我的环保理念,我该接受吗? 答: 心灵的选择会提醒我:金钱可以再有,价值观一旦妥协,自我认同的裂缝会越来越大。

---五个步骤,训练自己做出心灵的选择

1. 写下“不可谈判”的底线

把价值观中最核心的三条写下来,例如: • 不伤害他人 • 保持学习成长 • 与家人保持亲密联系 任何与此冲突的选项,直接淘汰。

---2. 用“十年后的自己”视角审视

闭上眼想象: 如果十年后的我站在眼前,他会感谢我今天的决定,还是摇头叹息? 这个简单的想象实验,能把短期诱惑的噪音降到最低。

3. 倾听身体的信号

当选项A出现时,身体是放松还是紧绷?胃部是否隐隐不适? 身体往往比大脑更早察觉“不对劲”,记录这些信号,它们是指南针。

---4. 设置“小赌注”实验

把大决定拆成可逆的小步骤: 想转行?先周末做志愿者体验;想搬家?先短租一个月。 通过低成本试错,让心灵在真实场景里投票。

---5. 建立“选择后反思”日志

每次重大决定后,记录: • 当时最看重的因素 • 实际结果与预期差距 • 下次会调整什么 一年后回看,你会看见自己心灵选择的成长轨迹。

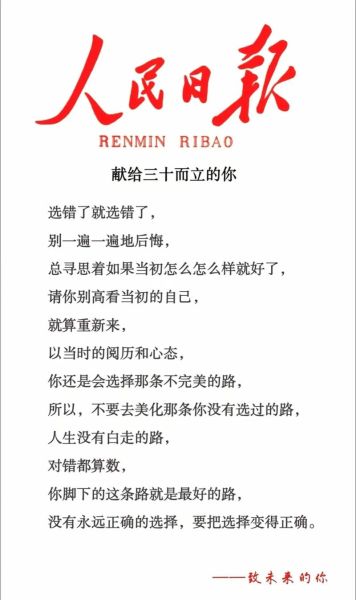

---常见误区:别把心灵的选择浪漫化

误区一:“跟着感觉走”就是心灵的选择 感觉可能来自恐惧、偏见或短期荷尔蒙,需经过价值观过滤。

误区二:心灵的选择一定轻松愉快 有时最符合内心的路反而最难走,因为它需要你承担更大责任。

真实案例:一位医生的辞职决定

林医生在三甲医院工作八年,晋升在即,却常梦见自己站在手术台前却找不到器械。她写下底线: “行医必须让我感到意义,而非消耗。” 用十年视角审视后,她意识到继续留下只会成为“高薪但麻木的技术工”。 于是她辞职加入偏远地区的流动诊所,收入减半,却在日记里写下: “第一次听见病人在山路上追着喊‘林医生,谢谢你’,我知道心脏重新跳动了。”

---如何帮助孩子从小练习心灵的选择?

1. 给他们有限但真实的选择权:周末去图书馆还是公园? 2. 用“故事+提问”代替说教:读完《小王子》问:“如果你是飞行员,会留在沙漠还是回家?” 3. 允许承担后果:选错兴趣班,让他们体验三个月再调整,而非立刻拯救。

---当心灵的选择与外部冲突时怎么办?

自问自答:

问: 父母强烈反对我的决定,如何平衡孝道与自我? 答: 先区分“父母的恐惧”与“父母的需要”。恐惧可以通过沟通与时间来缓解;真正的需要(如健康、陪伴)则可以用其他方式满足。心灵的选择不是对抗,而是寻找**双赢的第三方案**。

---把选择变成自我实现的预言

每一次心灵的选择,都是在对世界宣布:“这就是我。” 当你持续用价值观校准方向,外界的机会与资源也会重新排列,最终形成一条只属于你的路。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~