急躁像一把隐形的火,烧掉耐心,也烧毁效率。许多读者私信问我:“为什么人会急躁?又该如何克服?”

答案:急躁源于对结果的过度关注与对过程的失控感;克服它需重建节奏、拆分目标、训练觉察。

一、急躁的三大心理根源

1. 时间错觉:把“未来”拉得太近

我们的大脑天生会放大即时回报,把“明天就要成功”当成合理预期。于是,**当进度条走得比想象慢,焦躁立刻爆表**。

2. 控制幻觉:高估个人影响力

以为“只要我够努力,结果就必须如期出现”。现实却常给出反例:客户拖延、网络卡顿、身体生病。**控制感被击碎,急躁感随之飙升**。

3. 比较陷阱:用他人速度丈量自己

朋友圈里的“三个月逆袭”故事,让人误以为慢就是失败。**忽略了个体差异与隐藏成本,焦虑自然水涨船高**。

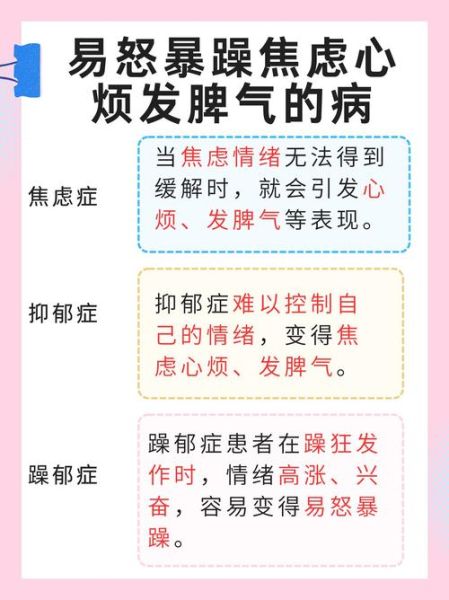

二、急躁带来的连锁破坏

- 认知层面:注意力碎片化,错误率提升。

- 情绪层面:易怒、失眠、自我否定。

- 关系层面:语气冲、冲突多,信任感下降。

- 身体层面:皮质醇长期偏高,免疫力滑坡。

三、如何克服急躁情绪:五把实用钥匙

钥匙一:把“大目标”切成“小颗粒”

问:为什么拆分能灭火?

答:每完成一个小节点,大脑就释放一次多巴胺,**即时正反馈替代了遥遥无期的焦虑**。

实操:

1. 把“写一本书”拆成“每天写300字”;

2. 把“三个月减重10斤”拆成“每周少喝三杯奶茶”。

钥匙二:引入“第三视角”观察自己

当情绪升温,立刻问自己:

“如果我是旁观者,会怎么评价此刻的我?”

**这种抽离感能降低情绪浓度,让理性重新上线**。

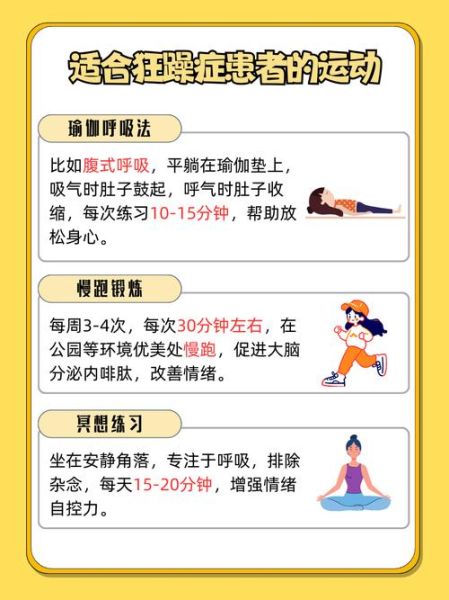

钥匙三:刻意练习“慢动作”

每天挑一件小事,用两倍时长完成:

- 吃饭时每口咀嚼二十下;

- 走路时刻意放慢脚步。

**身体节奏的放缓会反向驯服心理节奏**。

钥匙四:设置“焦虑时段”

把担忧装进固定“盒子”:

- 晚上八点到八点半,允许自己尽情焦虑;

- 其余时间出现急躁念头,就写下“留到八点再想”。

**实验证明,两周后整体焦虑时长会被压缩**。

钥匙五:用“数据化”替代“感觉化”

急躁常来自模糊感受。把进度变成数字:

- 学习:今天完成了几页、正确率多少;

- 健身:深蹲次数、心率区间。

**可视化进度让大脑相信“我正在前进”**。

四、一个真实案例:从“暴脾气”到“稳如钟”

小林,互联网产品经理,曾因项目延期在会议室摔过键盘。

他尝试:

1. 把需求评审拆成“原型-交互-UI”三阶段;

2. 每晚写“情绪日记”,记录触发点;

3. 每周三次十公里慢跑,强制降速。

三个月后,团队给他的评价从“易燃易爆”变成“定海神针”。

**核心转变:他开始用系统对抗情绪,而非用情绪对抗系统**。

五、常见误区提醒

- 误区:靠意志力硬扛

真相:意志力是消耗品,系统方法才可持续。 - 误区:追求“零急躁”

真相:情绪是信使,完全压抑反而反弹。 - 误区:把慢等同于懒

真相:慢是节奏管理,懒是目标放弃,两者天差地别。

六、给不同场景的专属锦囊

对学生:考试前夜静不下心

试试“3-5-7呼吸法”:吸气三秒、屏息五秒、呼气七秒,循环十次。**生理上的平稳会直接带来心理上的安定**。

对职场人:邮件迟迟不回

设定“二次跟进”规则:

- 第一次:发出后24小时;

- 第二次:48小时后加一句“请问是否有收到”。

**把被动等待变成主动掌控,焦虑值骤降**。

对家长:辅导作业鸡飞狗跳

把“作业完成”改成“专注25分钟”为目标,时间到就休息。**孩子和家长都获得可量化的成就感**。

急躁不是敌人,而是提醒我们“节奏该调了”的信号灯。当你学会与它对话,而非对抗,它就会从熊熊烈火变成温暖篝火,照亮前路,而非灼伤双脚。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~