为什么孩子写动物故事总是“流水账”?

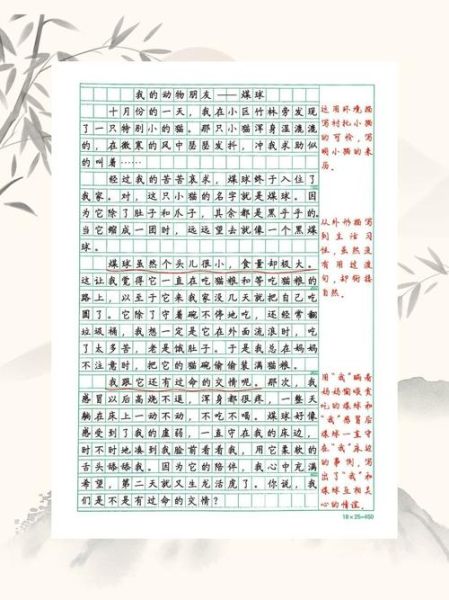

不少老师批改作文时发现,学生笔下的“小狗”“小猫”千篇一律:先写外貌,再写吃饭,最后写睡觉,读来索然无味。症结在于缺乏故事冲突与情感张力。动物故事不是说明书,它需要情节、悬念、转折,让读者在跟随动物命运起伏时产生共鸣。

第一步:锁定一个“非写不可”的瞬间

与其面面俱到,不如截取24小时内最惊心动魄的片段。

- 老猫第一次把幼崽叼到屋顶,幼崽却脚滑坠落;

- 流浪狗在暴雨夜死守纸箱,只为保护刚出生的失明小狗;

- 小仓鼠逃出笼子,误闯厨房,被女主人挥起的扫帚逼到墙角。

自问:如果这一刻被拍成短视频,能否在3秒内抓住观众?能,就值得写。

第二步:给动物一个“人味”动机

动物不会说话,但它们的行动必须有清晰且可信的动机。

示例对比:

× 错误写法:小狗看见主人哭了,就跑过去舔她的脸。

√ 进阶写法:小狗闻到主人泪水的咸味,想起上次自己受伤时主人用同样味道的泪水帮它擦药,于是它用温热的舌头一遍遍舔舐,试图“擦掉”主人的疼。

自问:如果我是这只狗,此刻最害怕失去什么?答案就是动机。

第三步:制造“意料之外,情理之中”的转折

好故事需要两次反转:第一次让读者以为猜中结局,第二次彻底颠覆。

案例: 小松鼠千辛万苦储存的松果被山雀偷走,它愤怒追击,却在山雀巢穴里发现——山雀正在用松果喂养受伤的同伴。小松鼠默默放下仅剩的一颗松果,转身时却踩空树枝,直直坠落。就在读者以为悲剧收场时,山雀群俯冲而下,用翅膀托住它,像托起一片落叶。

自问:如果故事停在“小松鼠原谅山雀”,是不是太顺?再加一层危险,情感才更浓。

第四步:用“感官放大器”代替形容词堆砌

别再说“小狗很可爱”,让读者自己“看见”可爱。

技巧:

- 听觉特写:仓鼠跑轮发出“咯吱咯吱”的声响,像老旧木门在深夜被风反复推开。

- 触觉对比:刺猬蜷缩时,背刺坚硬如冰碴,腹部却柔软得像晒化的棉花糖。

- 嗅觉线索:老猫蹭过主人裤脚,留下一丝潮湿青苔味——那是它每天偷溜进的地下室的味道。

自问:如果关掉画面,仅凭声音和气味,别人能认出这是哪种动物吗?

第五步:让结尾“余味绕梁”而非“点题说教”

孩子常写“通过这件事,我明白了要爱护动物”,却忘了故事的力量在于留白。

示例结尾:

“深夜,我听见阳台传来窸窣声。月光下,那只曾被我赶走的老鼠正把一片面包推回洞口——面包上缺了一角,像我昨天不小心咬过的那口。它抬头看我,黑眼睛里没有怨恨,只有两粒小小的月亮。”

自问:如果必须删掉最后一句话,故事还成立吗?若成立,说明情感已到位。

高频疑问解答

Q:可以写动物死亡吗?会不会太残酷?

A:可以,但死亡需成为成长的“催化剂”。例如写小兔子冻死在雪夜,重点不在尸体,而在幸存的小松鼠如何用兔子的毛筑巢,并在来年春天把巢穴让给另一只流浪母兔——死亡因延续而温柔。

Q:需要查阅动物习性吗?

A:必须。比如猫科动物捕猎时会先观察猎物3分钟,这个细节能让“小猫抓蝴蝶”的段落瞬间真实。但不必被科学束缚,童话里狐狸可以流泪,只要眼泪的动机符合角色性格。

Q:第一人称还是第三人称?

第一人称适合强烈情感宣泄(“我”是动物本身或目击者);第三人称适合多线叙事(同时描写狼群与猎人的心理)。若用第一人称,记得保持动物认知局限——狗不会知道“汽车”叫汽车,它只会说“咆哮的铁盒子”。

实战演练:从灵感到成文

1. 灵感卡片: “小区里的橘猫总趴在消防栓上,某天消防栓漏水,它却跳进水柱里打滚,像洗一场狂欢的澡。”

2. 追问: 它为什么突然不怕水?——也许它曾被困在暴雨中的纸箱,对水又爱又恨。

3. 情节设计: 橘猫在水柱中翻滚→保安驱赶→猫叼来一只溺水的小麻雀放在保安脚下→保安用消防栓的水救活麻雀→猫蹲坐在远处,尾巴尖滴水,像挂着一串透明的铃铛。

4. 开头示例: “消防栓坏掉那天,橘猫成了喷泉里的国王。它金黄的毛被水砸成一缕缕,像被阳光穿透的麦穗。”

最后的小提醒

写动物故事时,先把自己变成动物:趴在地上闻闻地板的木头味,听听冰箱启动时的轰鸣,想想如果此刻有人类靠近,你会逃跑还是好奇?当你真正用动物的尺度丈量世界,文字自然会长出爪子和翅膀。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~