自律常被视作成功者的通行证,却也是普通人最头疼的“奢侈品”。为什么有人能清晨五点起床跑步,有人却连闹钟响三遍都按掉?如何培养自律习惯与自律的人有哪些特质,这两个问题像双螺旋一样缠绕在每个渴望改变的人心里。下面用自问自答的方式拆解答案,并给出可落地的操作清单。

为什么我们总是三分钟热度?

答案藏在“即时满足”与“延迟满足”的博弈里。大脑天生倾向选择立刻能分泌多巴胺的行为,比如刷短视频;而自律需要前额皮质持续耗能,去压制原始冲动。三分钟热度的本质,是情绪驱动而非系统驱动。当你靠“我今天一定要努力”这种鸡血开场,却没有后续机制,情绪退潮后自然打回原形。

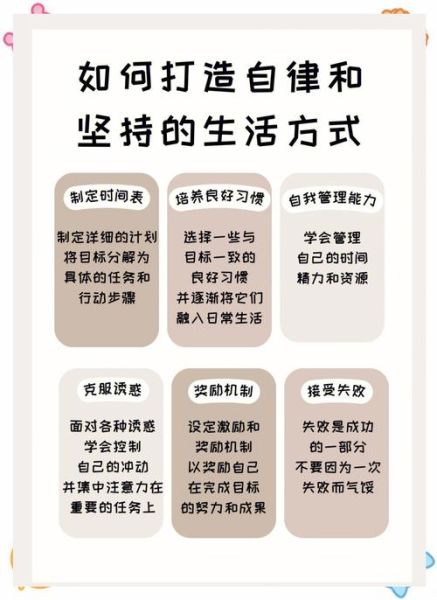

---如何培养自律习惯:从零到一的五个步骤

1. 把“大目标”拆成“微动作”

想一年读50本书?不如改成每天读两页。微动作小到不可能失败,才能绕过大脑的抗拒警报。

示例:

- 想练腹肌:每天只做一个卷腹;

- 想学英语:每天只背一句电影台词。

2. 设计“触发器”而非靠意志力

意志力像手机电量,早晚会耗尽。把新习惯绑定在旧习惯之后,形成条件反射。

触发器模板:在我(旧习惯)之后,我就(新习惯)。

- 在我倒 morning coffee 之后,我就写50字日记;

- 在我关灯上床后,我就做1分钟冥想。

3. 用“习惯链”而非“打卡表”

打卡表一旦中断一次,心理成本陡增。习惯链的逻辑是:允许偶尔断,但不允许连续断两次。

实操技巧:在手机备忘录建一个“连胜记录”,每完成一天就+1,中断则归零。大脑讨厌归零,于是会自动续命。

4. 引入“公开承诺”与“损失厌恶”

把计划发到朋友圈或加入付费社群,利用外部监督放大违约成本。

进阶玩法:在“蚂蚁合花”或“StickK”里押一笔钱,没完成就捐给最讨厌的组织,肉疼感会逼你行动。

5. 设置“奖励回路”而非“苦修模式”

自律≠自虐。每完成一个微动作,立刻给自己小奖励,让大脑把痛苦与快感重新绑定。

奖励清单:

- 读完两页书,允许刷五分钟微博;

- 完成一周早起,周末看一部电影。

自律的人有哪些特质:五个可复制的共性

1. 极度清晰的“身份认同”

他们不说“我要减肥”,而说“我是那种每周跑步四次的人”。身份先于行为,当行为与自我定义冲突时,人会本能调整行为。

2. 环境设计大师

自律者深知“靠环境而非靠自律”。

- 书桌上永远只留一本书;

- 手机主屏删掉社交软件,放进第二屏文件夹并灰度显示;

- 把跑鞋放在床边,降低第二天出门的摩擦力。

3. 情绪颗粒度极高

他们能精准区分“懒”与“累”、“饿”与“馋”。当情绪被命名,大脑就更容易找到对应策略,而不是一股脑投降。

4. 反脆弱的时间观

普通人把失败视为终点,自律者把失败视为数据。他们用“迭代思维”看待计划:

- 本周早起失败三次?调整就寝时间;

- 阅读效率低?换纸质书或听书。

5. 能量管理>时间管理

自律者不会把日程排满,而是留20%缓冲区。他们优先保护睡眠、运动、饮食,因为这三项是意志力的燃料。

---常见误区答疑

误区一:自律需要钢铁般的意志?

错。自律是系统设计的结果,意志只在启动阶段起作用,后续靠惯性。

误区二:一次只能培养一个习惯?

不一定。如果两个习惯属于同一上下文(如刷牙后做俯卧撑),可以并行;若跨领域(如早起+写作),建议先单线程。

误区三:自律会剥夺生活乐趣?

恰恰相反。自律者通过减少“垃圾快乐”,换取更高级的长期满足,比如创作、深度关系、心流体验。

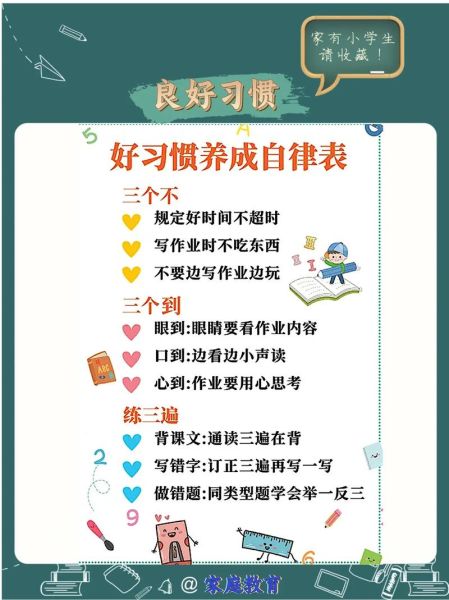

---给不同人群的极简方案

学生党:用“课表+番茄钟”

把自习时间切成25分钟专注+5分钟休息,每完成四个番茄钟奖励一杯奶茶。

打工人:用“通勤+播客”

把地铁时间变成“移动课堂”,一年可听完100本书的精华解读。

宝妈:用“亲子共学”

和孩子一起背古诗、做瑜伽,既育儿又育己,孩子睡了再留30分钟自我提升。

---自律不是苦行僧式的自我压迫,而是一场与大脑合谋的精密游戏。当你把环境、身份、奖励、反馈全部对齐,自律就会像刷牙一样自然。现在,挑一个微动作,今晚就开始吧。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~