一、抗日作文到底要写什么?

很多同学一提笔就犯愁:抗日作文是不是只能写打仗?当然不是。抗日题材可以写家国情怀、小人物成长、文化守护、科技救国、国际援助等多维度内容。先自问:我想突出的是战争的残酷,还是人性的光辉?确定主线后再选素材,文章就不会散乱。

二、抗日作文素材有哪些?——按人物、事件、场景分类

1. 人物素材:让角色立起来

- 杨靖宇:弹尽粮绝仍战斗到最后一刻,胃里只有草根与棉絮。

- 赵一曼:写给儿子的遗书“母亲不用千言万语来教育你,就用实际行动来教育你”。

- 张自忠:将军殉国前说“我力战而死,自问对国家、对民族可告无愧”。

- 普通村民:华北平原上,老农把自家门板拆下来给八路军修地道。

2. 事件素材:用细节打动人

- 台儿庄大捷:巷战中,士兵用刺刀挑开手榴弹与敌同归于尽。

- 重庆大轰炸:防空洞里,小学生借着煤油灯朗读《木兰辞》。

- 滇缅公路修建:二十万各族民工徒手凿山,半年修通“抗战生命线”。

3. 场景素材:画面感即感染力

- 雨夜送粮:大娘把最后一点玉米面贴成饼,塞进小战士的干粮袋。

- 废墟课堂:被炸塌的教室黑板上,老师用粉笔写下“中国不会亡”。

- 黄河大合唱:万人齐唱“风在吼,马在叫”,歌声盖过轰炸声。

三、抗日作文结构模板:三步让文章有层次

第一步:开头——用“小切口”带入大时代

别空喊口号,先写一粒麦种: “1938 年的春天,山东高密的老槐树下,爷爷把最后一袋麦种埋进土坑,他说‘鬼子来了,地不能荒’。” 一句话交代时间、地点、人物,立刻把读者拉进现场。

第二步:中段——双线并进

一条线写战争残酷: “三天后,麦苗刚露头,村口就响起马蹄声……” 另一条线写精神成长: “爷爷把麦种换成手榴弹,少年第一次明白‘守土’的重量。” 两线交织,既有冲突又有升华。

第三步:结尾——留白比喊口号更有力

不要写“我们胜利了”,而是写“麦浪翻滚时,爷爷却再没回来”。 把情感留给读者回味,比直接点题更动人。

四、常见误区与破解方案

误区1:只写战斗场面,人物脸谱化

破解:给战士加一句“怕死,但更怕亡国”,立刻有血有肉。

误区2:素材堆砌,没有主线

破解:先写“一封未寄出的家书”,所有素材围绕这封信展开。

误区3:语言空洞,全是口号

破解:用“冻土上的脚印比宣言更响亮”这类具象比喻替代“英勇顽强”。

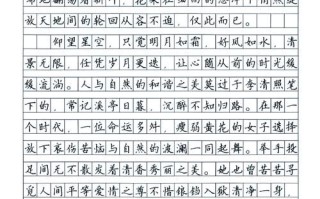

五、高分示范片段(可直接套用)

场景描写: “太行山的雪没过脚踝,小战士把冻伤的脚塞进怀里,像揣着一只受伤的鸟。他呵出的白气在枪托上结霜,却还在数子弹——‘一颗给鬼子,一颗给家乡’。”

对话描写: “‘娃,你为啥参军?’ ‘俺娘说,等把鬼子赶出去,就给我说媳妇。’ 老兵咧嘴笑,露出缺了门牙的豁口:‘那得先保住咱的炕头。’”

六、如何把老素材写出新意?

自问:如果“地道战”发生在今天,会是什么样? 自答:可以写“无人机侦察下的新型地道”,把历史与未来嫁接,老师眼前一亮。

自问:怎样让“狼牙山五壮士”不落入俗套? 自答:从敌人士兵视角写:“他们跳崖时,日本兵看见崖壁上刻着‘中国’两个字,第一次怀疑自己的刺刀。”

七、一句话记住核心

抗日作文不是复述历史,而是让历史在纸上重新呼吸。 选好一粒麦种、一封信、一声枪响,就能让八十年前的烽火在字里行间复燃。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~