什么是成长型思维?

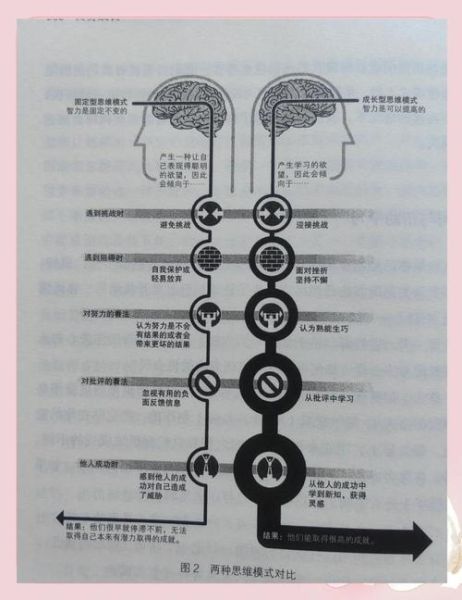

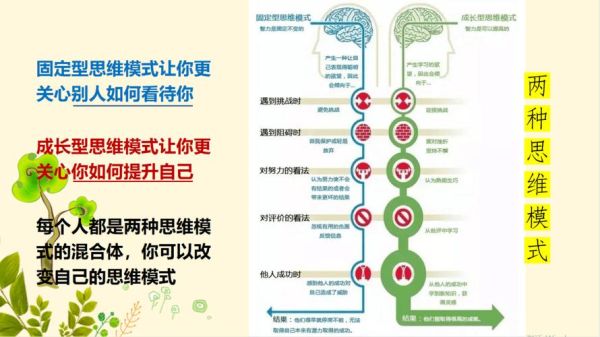

成长型思维(Growth Mindset)由斯坦福大学心理学家卡罗尔·德韦克提出,指个体相信能力可以通过努力、策略和反馈持续提升,而非被天赋固定。与之相对的是固定型思维,认为才能与生俱来、无法改变。

自问:如何判断自己属于哪种思维?

问自己三个场景:

1. 面对失败时,我会想“我不擅长这个”还是“我还没掌握方法”?

2. 别人批评我,我会防御还是提取有用信息?

3. 学习新技能前,我会先质疑自己天赋还是制定练习计划?

若多数回答偏向后者,你已具备成长型思维雏形。

如何培养成长型思维?

1. 把“失败”翻译成“数据”

固定型思维把失败等同于否定自我;成长型思维把失败视为反馈数据库。操作步骤:

- 记录失败事件的三要素:情境、行为、结果。

- 用“如果……就……”句式改写:如果下次提前模拟演讲,就能减少紧张导致的忘词。

- 每周复盘一次,将数据转化为下一次实验的假设。

2. 建立“过程导向”的语言系统

语言塑造思维。把以下表达替换:

- “我做不到”→“我暂时还没找到路径”。

- “她天生聪明”→“她持续用高效方法练习”。

- “考试好难”→“这次考试暴露了哪些知识漏洞”。

3. 设计“15%难度区”任务

心理学家维果茨基的“最近发展区”理论指出,略高于当前能力15%的挑战最能激发成长。例如:

- 英语阅读:当前词汇量3000,选择词汇量3450左右的文章。

- 编程:能独立写简单脚本后,尝试给开源项目提交一个修复小bug的pull request。

- 健身:深蹲50kg轻松完成,下次加到57.5kg而非直接70kg。

成长型思维的好处

1. 学业与职场:从“绩效目标”到“精熟目标”

研究显示,具备成长型思维的学生更关注掌握知识本身而非分数,长期成绩提升显著。职场中,谷歌的“心理安全”实验发现,团队成员相信能力可成长时,创新提案数量增加40%。

2. 人际关系:减少“标签化”冲突

固定型思维易将伴侣、同事的行为归因于“性格缺陷”,如“他就是自私”。成长型思维则拆解行为背后的可调整因素:“他这次没考虑我的需求,可能因为 deadline 压力,下次可以提前沟通日程”。

3. 心理健康:焦虑与抑郁的缓冲器

追踪调查发现,成长型思维者面对挫折时,皮质醇(压力激素)水平恢复更快。他们更倾向于寻求社会支持而非自我攻击,抑郁复发率降低30%。

常见误区与破解

误区1:成长型思维=盲目乐观

真相:它强调策略性努力而非“只要努力就能成功”。例如,数学差的学生每天盲目刷题可能无效,需先诊断是概念漏洞、计算粗心还是题型不熟,再针对性训练。

误区2:一次培训就能永久改变

真相:大脑神经可塑性需要持续刺激。建议:

- 每月选一个新领域应用成长型思维,如学习烘焙、公开演讲。

- 建立“成长记录本”,用不同颜色标注进步、停滞、倒退,观察模式。

给家长的行动清单

若想培养孩子的成长型思维,避免夸“你真聪明”,改为:

- 描述过程:“你刚才尝试了三种方法解这道题,终于找到关键步骤。”

- 强调策略:“这次钢琴考级通过,是因为你把难点拆成小节每天练习。”

- 分享失败:父母可主动讲述自己工作失误及改进过程,示范“错误是学习工具”。

进阶挑战:用成长型思维重塑长期目标

写下你曾放弃的某个目标(如学法语、跑马拉松),按以下框架重启:

1. 重新定义目标:从“半年内流利对话”改为“半年内掌握500个场景高频词汇”。

2. 设计“微习惯”:每天听15分钟法语播客,跟读3句话。

3. 建立反馈循环:每周录一段自我介绍,对比发音变化。

4. 公开承诺:在社交媒体发布#100天法语成长计划,利用外部监督。

三个月后,你会惊讶于复利效应:微进步累积成可见蜕变,而成长型思维已内化为默认模式。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~