一、为什么“走夜路”能成为高分作文题?

“走夜路”看似寻常,却天然具备冲突、情绪、成长三大要素。 自问:它到底好在哪里? 自答:夜路把“黑暗”与“光亮”并置,把“恐惧”与“勇气”对立,极易制造戏剧张力;同时,夜路常是一个人独处,便于挖掘内心,呈现成长。 因此,阅卷老师看到“走夜路”三个字,潜意识里已期待一篇有温度、有深度的文章。

二、选材:夜路不只一条,哪一条属于你?

1. 真实经历型

- 放学抄近道穿过漆黑小巷,路灯突然熄灭;

- 陪爷爷去邻村看病,回程时只有星光与狗吠;

- 第一次夜班下班,独自骑共享单车穿过跨江大桥。

2. 想象加工型

- 未来城市实行“熄灯计划”,夜路全靠荧光脚印指引;

- 穿越到古代,赶考书生夜行山林遇狐仙;

- 梦境中的夜路,每走一步就丢失一段记忆。

三、结构:让“黑暗—微光—黎明”自然递进

1. 开头:瞬间入戏,制造紧张

用感官轰炸法: “风像湿布一样贴在脸上,鞋底踩到枯叶发出骨折般的脆响。” 一句里同时出现触觉、听觉,读者立刻被拉进夜色。

2. 中段:两次波折,一次转折

- 第一次波折:手电筒没电,心跳加速;

- 第二次波折:背后传来脚步声,几乎要奔跑;

- 关键转折:发现脚步声是同学小跑追来送作业本,情绪由恐惧变温暖。

3. 结尾:升华主题,留下余味

不要直接说“我长大了”,而用意象回环: “走出巷口时,天边泛起蟹壳青,我把那束微光揣进口袋,像揣着一颗悄悄发芽的种子。”

四、细节:让黑夜“可视、可听、可嗅”

1. 颜色

夜路并非一团黑,它有墨蓝、深灰、铁锈红(远处广告牌的反光)。

2. 声音

- 近景:自己紊乱的呼吸、钥匙碰撞的金属声;

- 中景:野猫跳墙的闷响;

- 远景:高架桥上货车碾过伸缩缝的“咯噔咯噔”。

3. 气味

潮湿的苔藓味、垃圾桶里发酵的西瓜皮味、突然飘来的夜来香味——气味是最被忽视却最勾魂的细节。

五、人称与视角:三种写法,三种味道

1. 第一人称:沉浸感最强

“我”的每一次心跳都能被读者听见,适合情感浓烈的题材。

2. 第二人称:制造对话感

“你握紧车把,指节泛白,像四颗微型月亮。” 把读者直接拉进故事,适合青春独白。

3. 第三人称:冷静旁观,突出象征

“少年与影子一前一后,影子时而拉长时而压扁,像一段被反复拷问的心事。” 适合哲理散文或魔幻现实。

六、高分金句:三个模板直接套用

- 比喻模板:夜色像一块被反复揉搓的抹布,拧出的黑水漫过脚踝。

- 拟人模板:路灯打了个哈欠,光线瞬间矮了一截。

- 通感模板:狗吠声是带刺的,一根根扎进耳膜,疼得发麻。

七、避坑指南:这些雷区别踩

- 不要通篇“我好怕”,情绪需要起伏;

- 不要突然出现“一位神仙”机械降神,转折需合乎逻辑;

- 不要结尾强行拔高,留白比说教更有力量。

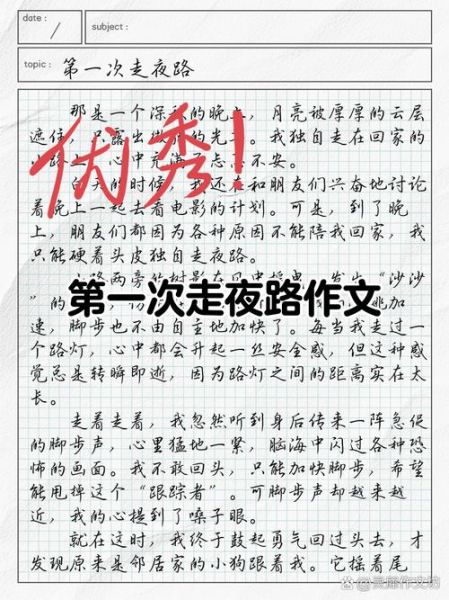

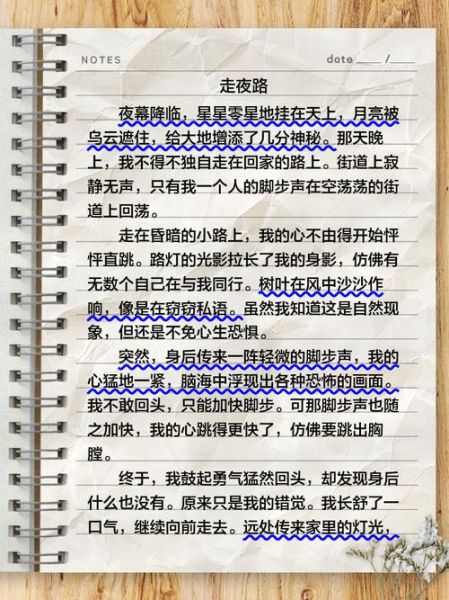

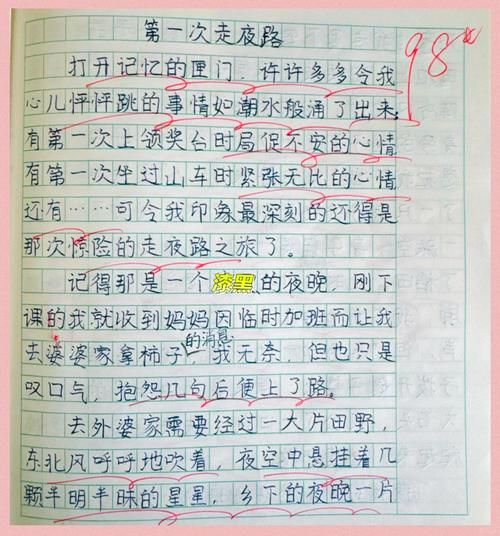

八、示范片段:800字以内可直接套用

夜自习后,我选了那条被学校明令禁止的松林小道。 风从树梢灌下来,像无数条冰凉的小蛇钻进衣领。手机电量只剩,手电筒的光缩成黄豆大,照见前方两团绿幽幽的——是狗?是狼?我喉咙发紧,脚步却黏在地上。 忽然,背后亮起一束更弱的光,同班的阿远喘着气追上来:“我怕黑,但一个人更怕。” 两束光并在一起,黑暗被推开一道缝。我们不再说话,只听见彼此的鞋底碾碎松针,嚓嚓,嚓嚓,像在给勇气打节拍。 出林子时,镇上的霓虹突然跳进眼里,亮得刺眼。阿远把作业本塞给我,笑得像刚偷到糖的小孩。我低头看那本被汗水浸皱的册子,封面写着: “夜路尽头,总有灯,但灯亮之前,你要先学会点火。”

九、延伸训练:把“走夜路”变体成其他高分题

- “第一次独自回家”——把夜路换成雨路;

- “那一刻我长大了”——把夜路换成医院长廊;

- “藏在心底的微光”——把夜路换成停电的教室。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~