什么才算“不虚此行”?

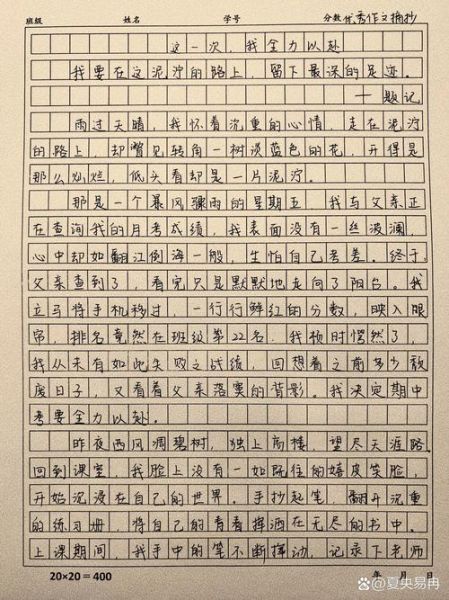

在动笔之前,先问自己:这趟旅程、这次经历,到底给我留下了什么不可替代的印记?

答案:只要你在行程中获得了认知升级、情感共鸣或行动改变,就算不虚此行。

(图片来源网络,侵删)

如何快速锁定写作角度?

1. 以“转折”为切口

把行程分为期待→落差→惊喜三幕,落差越大,最后的“不虚此行”就越有冲击力。

2. 以“人物”为切口

旅途中遇到的陌生人、旧友、家人,往往比风景更能让你感到“值得”。

3. 以“细节”为切口

一枚车票、一碗路边摊、一句方言,都能成为情感爆点。

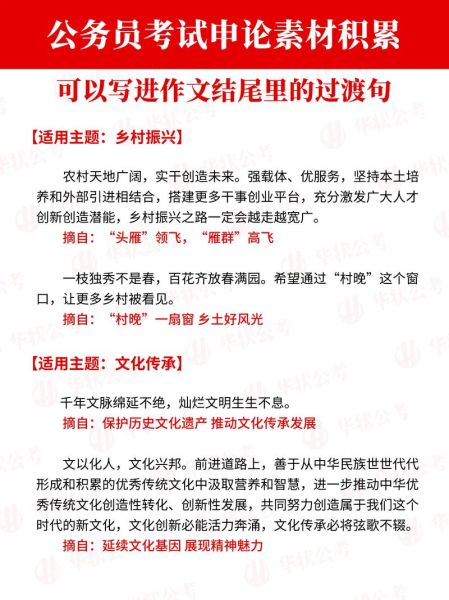

结构模板:让文章一眼就能被看见

- 开头50字:直接抛出“此行差点泡汤”的悬念。

- 中段三段式:按时间线写“出发前—过程中—返程后”,每段都埋一个伏笔。

- 结尾30字:用一句双关点题,如“原来最远的距离,是差点错过自己”。

高分素材库:拿来就能用

城市漫步类

- 凌晨四点的菜市场:灯火与讨价还价声,让你看见城市醒来的样子。

- 错过末班车:被迫徒步三公里,却抬头撞见整片银河。

山野徒步类

- 大雾封山:原定日出泡汤,却在下山时偶遇云海翻涌。

- 扭伤脚踝:陌生驴友轮流背你,两小时走完五公里。

返乡探亲类

- 爷爷的旧木箱:翻出一张你五岁时画的“藏宝图”,发现地点正是这次回乡的小路。

- 外婆的灶台:柴火味让你瞬间回到童年,也读懂了母亲口中的“家味”。

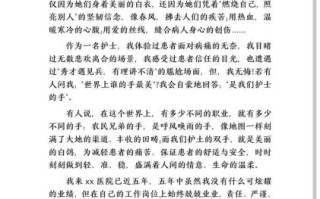

自问自答:怎样把“普通行程”写出高级感?

问:去的地方很寻常,会不会显得没分量?

答:把镜头从风景转向人心。比如写西湖,不写“水波潋滟”,而写“断桥上那对拍婚纱照的老人,爷爷偷偷帮奶奶擦泪”。

问:如何避免流水账?

答:每写完一段,立刻追问“这和我有什么关系?”,删掉所有回答不上来的句子。

(图片来源网络,侵删)

问:结尾总是升华不好?

答:用“返程时的第一个动作”收束——“我掏出手机,把这次定位收藏,命名为‘下一次还要来’”。

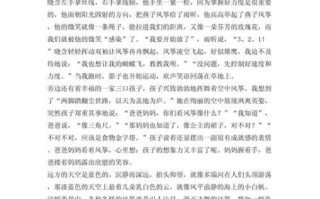

语言打磨:三个小技巧让句子自带画面

- 动词替换法:把“我看到”换成“我撞见”“我捞起”“我接住”。

- 通感描写:写风“像刚晒干的被子,带着阳光扑在脸上”。

- 留白式对话:只写半句,如爷爷说:“你小时候也在这儿……”后半句用沉默代替。

避坑指南:90%的同学会犯的错

- 滥用“人山人海”:换成“背包的拉链声此起彼伏,像一场无人指挥的交响乐”。

- 强行拔高:与其喊“祖国山河美”,不如写“我把矿泉水瓶留在山顶,风把它吹得咕噜转,像在给大山鼓掌”。

- 忽略时间感:加入“黄昏六点整”这类锚点,让读者有同步心跳的节奏。

实战演练:一分钟速写示范

原句:这次去古镇很开心。

升级:“青石板在雨后泛着光,我踩上去,像踩碎了一面会呼吸的镜子。”

原句:老奶奶很热情。

升级:“她把我按在竹椅上,用围裙擦了擦碗,才舍得倒第一杯茶。”

金句速用:直接嵌进结尾不突兀

- “所谓不虚此行,不过是把地图上的名字,变成了心里的坐标。”

- “我带走的不止是相机里的照片,还有鞋底沾的那粒沙,它现在还在我书桌上发亮。”

(图片来源网络,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~