什么是镜头柔光性?

镜头柔光性,简单来说,就是镜头在成像时对高光过渡、反差抑制、肤色柔化的综合表现能力。它并非单一参数,而是由镀膜、镜片材质、光圈叶片、后组设计等多因素共同作用的结果。很多摄影师误以为“柔光=模糊”,其实柔光性强调的是保留细节的同时降低生硬反差。

为什么柔光性对拍摄人像如此重要?

自问:拍人像时最怕什么?

自答:最怕皮肤毛孔被锐化成“月球表面”,也怕背景高光溢出成一片死白。

柔光性优秀的镜头能把肤色过渡做得像奶油般顺滑,同时让高光边缘带一点“雾化”,既保留皮肤纹理,又避免“数码味”过重。尤其在逆光、侧逆光场景,柔光性差的镜头会出现亮边紫边+硬线条,而柔光性好的镜头则呈现空气感十足的轮廓光。

哪些技术决定镜头的柔光表现?

- 镀膜层数与配方:多层低反射镀膜能降低高光区域的二次反射,减少“亮斑硬边”。

- 特殊色散镜片:ED、Super ED或萤石镜片可抑制色散,避免高光边缘出现紫边绿边。

- 非球面镜研磨精度:高精度非球面镜可减少球面像差,让高光过渡更自然。

- 光圈叶片形状:圆形光圈叶片越多,焦外高光点越柔和,形成“肥皂泡”而非“多边形”。

如何测试一支镜头的柔光性?

自问:拿到新镜头,怎样快速判断柔光性?

自答:三步即可:

1. 逆光拍金属反光:观察高光边缘是否出现“剃刀般”硬线。

2. 全开光圈拍肤色:查看毛孔与肤色过渡是否“塑料感”或“油画感”。

3. 夜景点光源焦外:看高光圆斑是否边缘锐利、内部“洋葱圈”明显。

提升柔光效果的五大实战技巧

1. 选择“天生柔”的镜头结构

老式双高斯结构(如Planar)或Sonnar结构天生带一点球差,柔光性比现代高锐度反望远设计更友好。经典例子:徕卡Summicron 50/2 Rigid、蔡司Sonnar 85/2.8。

2. 善用UV/IR Cut滤镜

数码传感器对紫外线、红外线敏感,容易让高光泛白。加装高品质UV/IR Cut滤镜可让肤色更“奶油”,高光更“糯”。

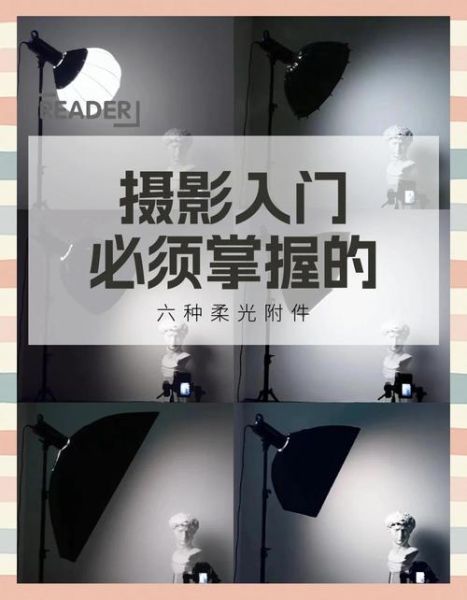

3. 控制光源面积与距离

自问:同样一盏灯,为什么有时柔有时硬?

自答:光源面积相对于被摄体越大、距离越近,柔光性越强。

- 大面积柔光箱贴近人物,光线包裹感强,镜头只需“顺势而为”。

- 小面积裸灯拉远距离,光线硬,镜头再柔也救不回来。

4. 后期“高光压缩”与“局部雾化”

在Lightroom里:

- 用“纹理”滑块向左拉-10到-20,保留毛孔但柔化高光。

- 在Photoshop里:

1. 复制图层→高斯模糊半径15→图层混合模式“变亮”→不透明度15%。

2. 用“Apply Image”蒙版只让高光区域受模糊影响。

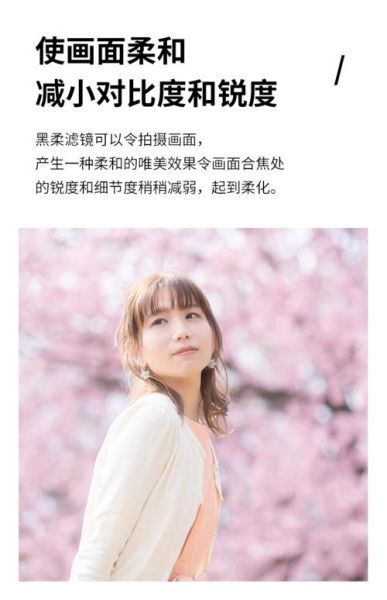

5. 物理柔焦附件的取舍

黑雾滤镜(Black Mist)或白柔滤镜(White Diffusion)能快速降低反差,但会损失全局清晰度。建议:

- 1/8或1/4强度黑雾:适合视频、逆光人像。

- 丝袜套UV镜:DIY方案,成本低,但需多次测试密度。

常见误区:柔光≠失焦

很多新手把柔光性理解成“故意拍糊”,结果把焦点对在睫毛上,导致瞳孔发虚。真正的柔光性是焦点内锐利、焦点外柔顺,二者缺一不可。老镜头虽然柔,但焦点内依旧“刀锐”,只是高光过渡更“润”。

---不同场景下的柔光性取舍

| 场景 | 优先柔光还是锐度 | 推荐镜头/设置 |

|---|---|---|

| 室内暖光人像 | 优先柔光 | 85mm f/1.4 + 1/4黑雾 |

| 户外逆光写真 | 平衡两者 | 35mm f/2 + 镜头遮光罩 |

| 商业产品 | 优先锐度 | 微距百微 + 后期局部柔化 |

未来趋势:计算摄影会取代光学柔光吗?

手机的多帧合成、AI人像算法能在0.1秒内生成“奶油焦外”,但光学柔光的随机性与空气感仍是算法难以模拟的。就像胶片颗粒无法被数字噪点完全替代,镜头柔光性的“有机”质感也会长期存在。对于追求个性的摄影师,光学柔光+算法微调才是终极方案。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~