为什么镜头比机身更重要?

在美食摄影圈流传一句话:“机身决定下限,镜头决定上限。” 手机也能拍,但想要让酱汁泛起光泽、蔬菜纤维清晰可见,就必须依赖光学素质过硬的镜头。 自问:预算有限先升级机身还是镜头? 自答:先换镜头。同一代机身,换一颗微距或定焦,画质提升立竿见影。

拍菜品到底该选什么焦段?

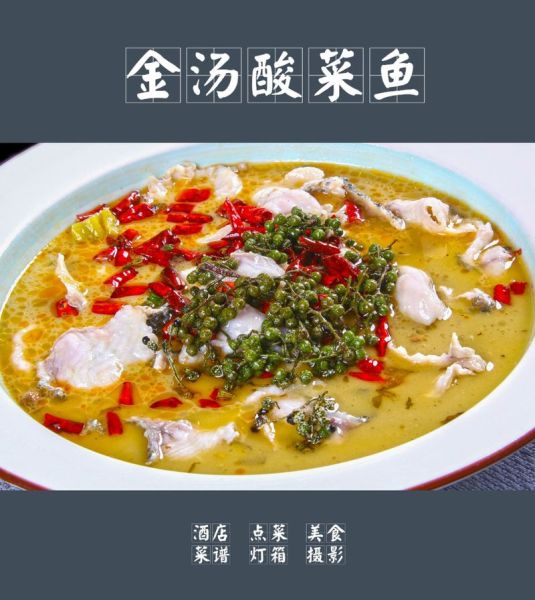

1. 35mm:环境叙事王者

适合拍摄带场景的餐桌故事,如早午餐拼盘、火锅局。 优点:视角接近人眼,空间感自然;畸变轻微。 缺点:离得近时背景会略杂乱,需要后期裁剪。

2. 50mm:万能标准镜

被称“人类光学精华”,拍菜品时: - **光圈开到f/1.8**,背景奶油般化开,主体突出; - **收至f/4**,整盘菜从前到后清晰锐利。 自问:50mm会不会太平庸? 自答:不会,它是练习构图与光影的“教科书”。

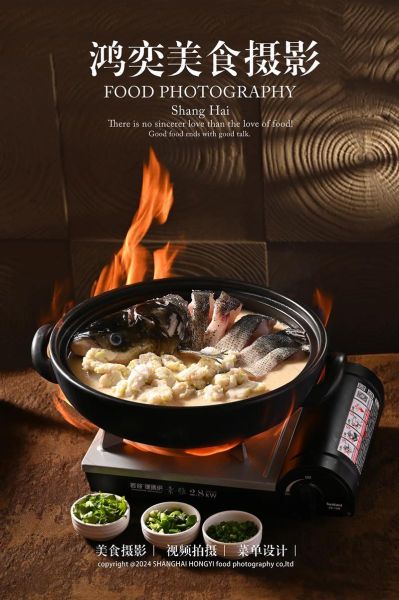

3. 85mm:压缩空间利器

适合单品特写,如一杯拉花拿铁、一块牛排。 长焦压缩让背景更干净,边缘光斑圆润。 缺点:室内需退后两步,小厨房施展不开。

4. 100mm微距:细节放大器

想拍胡椒粒的纹理、糖霜的结晶,非它莫属。 放大比1:1,对焦行程长,建议上三脚架。 自问:微距会不会景深太浅? 自答:收光圈至f/8–f/11,再用焦点堆栈,可获全景深。

原厂还是副厂?预算怎么分配?

原厂党:佳能RF 35mm f/1.8 IS、尼康Z 50mm f/1.8 S,对焦安静,镀膜抗眩光。 副厂性价比: - 适马 105mm f/2.8 DG DN Macro:锐度爆表,价格仅为原厂一半; - 腾龙 35mm f/2.8 Di III OSD:带1:2微距,一镜两用。 预算分配公式:镜头占整套器材60%以上,灯光占25%,机身只占15%。

光圈、快门、ISO实战组合

室内餐厅光线昏暗,如何手持也清晰? - **光圈优先模式**:f/2.8保证进光量; - **快门不低于1/焦距**,如50mm镜头不低于1/100s; - **ISO自动上限设1600**,后期降噪可救。 自问:用三脚架是不是更好? 自答:拍静态菜品可上三脚架,但拍浇汁拉丝动作必须手持连拍。

镜头配件别忽视

- 偏振镜CPL:消除瓷器反光,让黑盘不刺眼;

- 近摄接环:预算紧张时,把50mm变成“伪微距”;

- 可调柔光罩:套在镜头前,避免硬光产生高光点。

常见场景镜头速查表

| 场景 | 推荐焦段 | 光圈建议 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 俯拍整桌 | 24–35mm | f/5.6–f/8 | 避免边缘畸变 |

| 45°角单品 | 50mm | f/2.8 | 背景自然虚化 |

| 食材纹理 | 90–105mm微距 | f/8 | 需焦点堆栈 |

| 拉丝拔丝 | 85mm | f/2 | 连拍捕捉动态 |

后期思路与镜头匹配

35mm拍的广角图,后期矫正透视时保留5%轻微畸变,反而更有生活气息; 85mm拍的压缩图,适合加暗角突出中心; 微距图则提升局部对比,让纹理“跳”出来。 自问:镜头锐度越高越好? 自答:锐度太高会暴露食材瑕疵,适当柔化皮肤级锐化更讨喜。

避坑指南:新手最容易犯的错

- 盲目追求大光圈:f/1.2拍整盘菜,景深只有筷子尖清晰;

- 忽视最近对焦距离:50mm镜头最近0.35m,再近就对不上焦;

- 用变焦镜头广角端拍特写:边缘畸变让圆盘变椭圆。

一句话选购口诀

“35讲故事,50拍氛围,85抓特写,微距显质感。” 按这句口诀,先确定最常拍的菜品类型,再对号入座选镜头,少走弯路。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~