为什么微距镜头能拍得那么近?

微距镜头之所以能把硬币上的指纹、花蕊里的花粉拍得纤毫毕现,核心在于**对焦行程被大幅拉长**。普通镜头的最近对焦距离通常在30 cm以上,而微距镜头可以缩短到几厘米,这得益于镜组在镜筒内拥有**更长的物理移动空间**,让像距与物距的比例突破1:1甚至2:1。 ---微距镜头的光学结构拆解

1. 浮动镜组:近距离下的画质守护者

- **浮动对焦系统**(Floating System)由两组或更多镜组构成,在对焦时同步移动,补偿近距离产生的像差。 - 当物距缩短,球差和场曲会急剧恶化,浮动镜组通过**非对称位移**重新校正光路,保证中心和边缘同样锐利。 - 高端微距镜头(如佳能EF 100mm f/2.8L)采用**双浮动设计**,前后镜组独立驱动,进一步抑制色散。2. 延伸镜筒:机械结构中的“隐形轨道”

- 镜筒内部藏有**螺旋形导槽**,旋转对焦环时,整个光学系统像抽屉一样整体前移,最大延伸量可达20 mm以上。 - 为减少摩擦,厂商会在导槽内加入**特氟龙涂层**或滚珠轴承,确保推拉顺滑且防尘。 - **内对焦(IF)**技术则让前端镜组固定,仅移动中后组,避免拍摄昆虫时“顶撞”被摄体。3. 特殊镜片:抑制色散的“化学武器”

- **UD/ED超低色散镜片**:抵消近距离高倍放大时出现的紫边。 - **非球面镜片**:修正球差,使焦平面平坦化,避免边缘虚化。 - **萤石镜片**(如尼康105mm f/2.8 VR Micro):重量减轻约30%,同时提升透光率。 ---微距镜头与普通镜头的核心差异

| 对比维度 | 微距镜头 | 普通镜头 | |----------------|-----------------------------------|------------------------| | 最近对焦距离 | 0.16–0.3 m | 0.3–0.5 m | | 放大倍率 | 1:1(实物大小)或更高 | 1:4至1:6 | | 对焦行程 | 270°以上旋转角度 | 90–120° | | 镜组移动范围 | 20–30 mm | 5–10 mm | | 光圈设计 | 圆形光圈叶片≥9片,虚化更柔 | 通常7片 | ---微距镜头如何实现1:1放大?

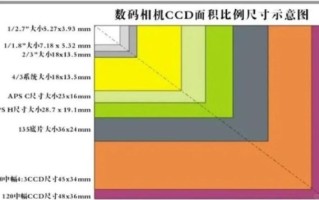

**公式:放大倍率 = 像距 ÷ 物距** 当像距与物距相等时,放大倍率达到1:1。微距镜头通过**延长像距**(即传感器到后镜组的距离)实现这一点。例如,索尼90mm f/2.8 Macro在1:1模式下,镜组会向后移动约18 mm,此时实际焦距缩短至约70 mm,但像距增至90 mm,满足公式条件。 ---防抖系统如何适应微距抖动?

- **双重IS防抖**(佳能):检测垂直/水平平移和倾斜抖动,在1:1放大时仍能提供3档快门补偿。 - **VR II技术**(尼康):针对微距的高频低幅抖动优化,通过加速度传感器预判位移方向。 - **限制开关**:部分镜头允许关闭横向防抖,避免三脚架拍摄时反效果。 ---常见问题快问快答

**Q:微距镜头拍远景会画质下降吗?** A:不会。**浮动镜组**在无限远时会复位到初始位置,光学设计已兼顾远景锐度,但最近对焦距离下的解析力仍是巅峰。 **Q:为什么微距镜头对焦速度比普通镜头慢?** A:对焦行程长导致**马达负载增加**,且需高精度步进电机。部分镜头提供**对焦限位器**(如0.5 m–∞),缩短行程提升速度。 **Q:可以加近摄环达到更高放大倍率吗?** A:可以。**12mm+20mm近摄环组合**可将1:1镜头推至2:1,但会损失无限远对焦能力,且边缘画质可能下降。 ---选购微距镜头的隐藏参数

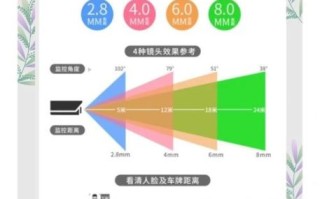

- **工作距离**:指镜头前端到被摄体的距离。100mm微距在1:1时约15 cm,60mm仅9 cm,拍摄昆虫时前者更实用。 - **呼吸效应**:对焦时视角变化程度。电影级微距镜头(如老蛙65mm 2X)会优化此参数,避免视频抽帧感。 - **热漂移补偿**:长时间拍摄时,金属镜筒受热膨胀可能导致焦点偏移,高端镜头通过**温度传感器**实时调整镜组位置。

(图片来源网络,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~