镜头焦距怎么选?先问自己三个关键问题

拿到相机时,第一个困扰往往是“我该买哪支镜头?”其实答案藏在以下自问自答里:

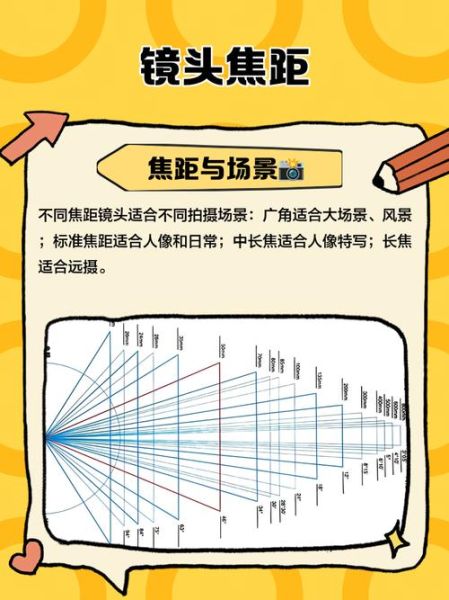

- 我要拍什么题材? 人像、风光、街拍还是微距?不同题材对视角与景深的需求差异巨大。

- 我的拍摄空间有多大? 室内棚拍与辽阔草原对镜头焦距的要求截然不同。

- 我是否愿意移动脚步? 定焦靠走位,变焦靠旋环,两者对拍摄习惯的影响深远。

镜头焦距和拍摄距离的关系:物理规律与视觉魔法

很多人误以为“焦距越长,主体越大”,却忽略了**拍摄距离才是放大倍率的真正推手**。下面用问答拆解:

问:站在同一位置,换不同焦距,主体大小如何变化?

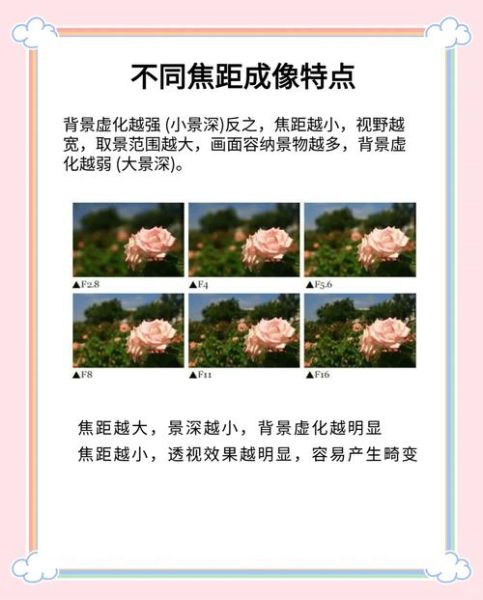

答:焦距越长,视角越窄,主体在画面中占比确实增大;但**如果同步后退保持主体同样大小,背景会被压缩得更厉害**,这就是“空间压缩感”的来源。

问:为什么85 mm被称为“人像黄金焦段”?

答:在全画幅机身上,85 mm配合**2-3米的拍摄距离**,可同时获得:

- 面部比例自然,无明显透视变形;

- 背景柔化强烈,突出主体;

- 摄影师与模特保持舒适交流空间。

实战对照:24 mm、50 mm、135 mm 的透视差异

为了直观理解,假设模特身高180 cm,站在同一背景前:

- 24 mm:需距离约0.8米才能拍全身,此时鼻子显得夸张,背景收入大量环境。

- 50 mm:退至2.5米,五官比例回归真实,背景开始简化。

- 135 mm:退至7米,背景被大幅压缩,人物与远处建筑看似贴在一起,画面极具电影感。

APS-C与全画幅:焦距换算的陷阱

不少新手被“等效焦距”绕晕。自问自答:

问:APS-C机身上的35 mm镜头,真的等于全画幅52.5 mm吗?

答:视角确实接近,但**透视关系仍由实际物理焦距决定**。换句话说,35 mm在APS-C上仍需靠近拍摄,透视变形依旧存在,只是取景范围变窄。

微距摄影中的焦距迷思

微距镜头常见60 mm、100 mm、180 mm三种,如何选?

- 60 mm:轻便便宜,但工作距离短,容易惊扰昆虫或遮挡光线。

- 100 mm:平衡之选,1:1放大时工作距离约30 cm,兼顾操作与画质。

- 180 mm:昂贵沉重,却能在50 cm外完成1:1拍摄,适合怕生的昆虫与复杂布光。

夜景与星空:超广角为何称霸

拍摄银河时,14 mm f/2.8几乎是标配。原因有三:

- 视野够广,单次曝光即可囊括银河拱桥;

- 容许更长的单张曝光时间而不拖尾(500法则:500 ÷ 焦距 ≈ 安全秒数);

- 前景与星空能同时纳入景深,无需复杂景深合成。

预算有限时的折中方案

如果只能买一支镜头,24-70 mm f/2.8 是万金油,但仍有局限:

- 广角端仅24 mm,室内狭窄空间可能施展不开;

- 长焦端70 mm,背景压缩感有限,人像特写需靠近。

折中做法是**24-105 mm f/4**或**腾龙35-150 mm f/2-2.8**,前者覆盖更宽焦段,后者光圈更大,但重量与价格随之上升。

未来升级路径:从变焦到定焦的理性过渡

很多摄影师的器材轨迹是:套机变焦 → 大光圈定焦 → 专业变焦 → 定焦群。每一步都对应认知升级:

- 套机变焦阶段:理解不同焦段的取景差异;

- 第一支定焦(如50 mm f/1.8):体验浅景深与弱光优势;

- 专业变焦:补齐焦段缺口,应对商业拍摄效率需求;

- 定焦群:追求极致画质与个性化视角,例如20 mm f/1.4拍星空、135 mm f/1.8拍肖像。

常见误区快问快答

问:长焦拍人像一定比广角好看?

答:取决于叙事需求。广角能带入环境叙事,长焦擅长剥离背景,**没有绝对优劣,只有合适与否**。

问:手机多摄系统能否替代可换镜相机?

答:手机通过算法模拟多焦段,但物理焦距受限,**透视与景深仍无法与真实光学镜头抗衡**,尤其在弱光与大幅打印场景。

问:买镜头要不要一步到位?

答:技术迭代快,一步到位往往变成“高位站岗”。**先用中端镜头练手,明确个人风格后再投资旗舰**,才是理性路径。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~