为什么镜头比机身更决定食物照片的质感?

在餐厅昏黄灯光下,用套机头拍出的意面总像隔夜外卖;换上微距定焦后,同一盘菜却能在屏幕里“冒热气”。**镜头决定了放大倍率、最近对焦距离、虚化层次**,这三项指标直接塑造了“好吃”的视觉信号。

拍食物用什么镜头?先弄清三个核心参数

1. 放大倍率:1:1 与 1:2 差距有多大?

放大倍率 1:1 表示传感器上的成像与被摄物体等大。**拍摄撒糖粉的草莓时,1:1 能把糖晶拍出钻石感;1:2 只能交代轮廓**。如果常拍细节,优先选 1:1 真微距。

2. 最近对焦距离:离得多近才不会“顶到盘子”?

常见 50mm 微距的最近对焦距离约 0.16m,**意味着镜头前端离食物只剩 5cm**,布光空间被严重挤压。100mm 微距把距离拉到 0.3m,给反光板、柔光罩留足余地。

3. 焦段:35mm、50mm、100mm 谁更“下饭”?

- 35mm:桌面故事感——适合拍一桌菜,交代环境;边缘易拉伸,盘子会被“变胖”。

- 50mm:最接近人眼——畸变最小,拍汉堡高度真实;但背景压缩弱,层次一般。

- 100mm:空气切割机——背景奶油化,突出酱汁光泽;室内需后退两步,小厨房慎用。

美食摄影镜头怎么选?按拍摄场景对号入座

预算 2000 元以内:二手 40mm 微距的性价比神话

佳能 EF-S 35mm f/2.8 微距或尼康 40mm f/2.8G,二手价 1500 元左右。**放大倍率 1:1,自带环形补光灯**,拍拉丝的芝士、爆浆的蛋黄足够惊艳。

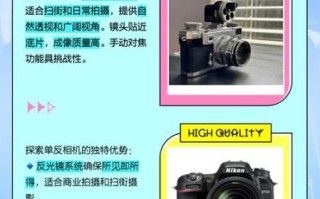

商业菜单:必须上 90-105mm 专业微距

腾龙 90mm f/2.8 Di、索尼 90mm f/2.8 G OSS、佳能 100mm f/2.8L IS USM,**锐度从中心到边缘都爆表**,方便后期裁切不同构图。防抖版本手持 1/20s 也能凝固汤汁流动。

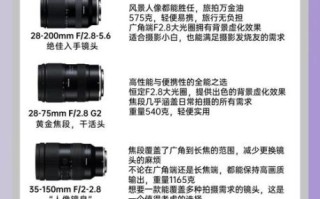

社交短视频:24-70mm f/2.8 的机动优势

拍竖版 Reels 时,**24mm 俯拍整桌,70mm 立刻切特写**,无需换镜错过蒸汽。恒定光圈让画面亮度一致,后期少调关键帧。

定焦还是变焦?先问自己三个问题

- 是否固定影棚?是 → 定焦画质更优;否 → 变焦效率更高。

- 是否拍动态过程?是 → 变焦避免来回走动;否 → 定焦培养构图耐心。

- 是否追求极致虚化?是 → 定焦 f/1.4、f/2.8 更奶油;否 → 变焦 f/4 也能用。

微距镜头使用避坑指南

如何避免“抖动糊”?

微距下放大倍率每增加 1 倍,安全快门需提高 2 档。**打开机身防抖+镜头防抖,再配一盏常亮灯**,把快门推到 1/125s 以上。

为什么光圈缩到 f/8 反而更肉?

微距镜头的最佳画质在 f/4-f/5.6;**缩到 f/8 以上会进入衍射区间**,细节被吃掉。需要大景深时,用焦点包围+后期堆栈,而不是盲目缩光圈。

没有微距也能拍?三招“穷人方案”

- 近摄接环:200 元把 50mm 定焦变成 1:1 微距,画质略降但可接受。

- 反接环:把 28mm 老镜头反接,放大倍率超 2:1,适合拍盐粒、气泡。

- 手机外挂镜:Moment 10x 微距夹片,拍外卖小票级细节发社交平台足够吸睛。

实拍案例:同一碗拉面用三支镜头对比

场景:窗边自然光,拉面表面浮着葱花与溏心蛋。

35mm f/2.0:整碗入镜,背景厨房略乱,面条显得粗壮。

50mm f/1.8:压缩背景,葱花与蛋黄比例自然,但汤汁油花层次一般。

100mm f/2.8:蛋黄边缘光晕像油画,葱花纤维清晰可见,背景彻底融化。

选购清单:按品牌直接抄作业

| 卡口 | 入门 | 进阶 | 旗舰 |

|---|---|---|---|

| 佳能 RF | RF 35mm f/1.8 Macro | RF 85mm f/2 Macro | RF 100mm f/2.8L Macro |

| 索尼 E | FE 50mm f/2.8 Macro | FE 90mm f/2.8 G OSS | FE 100mm f/2.8 STF GM |

| 尼康 Z | Z 50mm f/2.8 Macro | Z 85mm f/3.5 VR S | Z 105mm f/2.8 VR S |

进阶玩法:用移轴镜头拍“小人国”食物

老蛙 65mm f/2.8 2X 微距移轴,**上下平移 10mm 就能让整块蛋糕看起来像摩天大楼**。把相机架高 45°,移轴后保持焦平面与蛋糕表面平行,奶油顶部到草莓尖全部锐利。

维护与保养:别让油渍毁了镀膜

拍高温食物时,蒸汽携带油脂会附着在镜片。**收工立刻用无水乙醇+镜头纸螺旋擦拭**,避免油膜硬化。微距镜头前组凹陷,建议加 UV 镜当“替死鬼”。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~