什么是“充电”作文?

“充电”一词在校园里常被老师用来比喻补充知识、提升能力。它可以是阅读一本好书、完成一次实验,也可以是一场大汗淋漓的篮球赛。只要让你精神电量从红格回到满格,都能成为记叙文的好素材。

为什么很多同学写“充电”容易跑题?

自问:我写的是“充电”还是“旅游日记”?

自答:如果文章里只有“我去了哪里、吃了什么”,却看不到知识或心灵的电量变化,就跑题了。记住,事件是外壳,成长是内核。

三步锁定最佳素材

- 列电量低谷:回想最近一次“快没电”的场景——数学只考59分?演讲比赛忘词?

- 找充电方式:老师的一次谈话、深夜刷完的三套题、父亲递来的一杯温水都算。

- 标成长刻度:用数字或细节体现变化,例如“从59分到82分”“手心从发抖到稳稳举起话筒”。

结构模板:让故事自带“电流”

1. 悬念开头

“那天,教室的灯全灭了,我的脑子也跟着黑屏。”一句话抛出低谷+环境,读者立刻想知道发生了什么。

2. 细节铺陈

写“充电”过程时,动作+心理双线并行:

- 动作:笔尖在草稿纸上戳出密密麻麻的洞。

- 心理:每戳一个洞,就像给自卑扎一针,却不见血。

3. 反转瞬间

别直接写“我突然懂了”,而是用感官爆炸:

“演算纸被汗水粘在手背,灯光突然刺得我眯起眼——最后一道大题的等号,终于画直了。”

4. 余味结尾

回到开头场景,形成环形结构:

“灯又亮了,但这次,我成了发光体。”

避坑指南:这些细节一写就高分

- 道具暗示:一本卷边的错题本、一双磨平的跑鞋,比喊口号更有说服力。

- 时间压缩:把三个月的努力浓缩到“凌晨三点的闹钟响了七次”这一句话。

- 反差对比:充电前“耳机里放的是摇滚”,充电后“图书馆的翻书声比鼓点更带劲”。

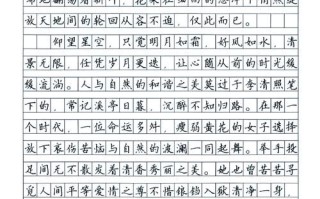

实战片段:一场球赛的隐形充电

“最后三十秒,我们仍落后一分。我盯着手里的篮球,仿佛握住一块烧红的炭。这不是比赛,是补考——补那次月考失利后,班主任眼里的失望。

我做了个假动作,对手重心一晃,我起跳。球离手的瞬间,听见自己心跳像被按了快进键。

‘唰’。网花翻起的声音,像给心里那块炭浇了冰水,滋啦一声——电量瞬间满格。

回教室的路上,同桌撞我肩膀:‘下次月考,也来个绝杀呗。’我笑着点头,突然发现草稿纸上不知何时写满了‘possible’。”

老师不会告诉你的加分技巧

标题双关:《那晚,灯灭了两次》既指停电,也指自我怀疑的熄灭。

动词升级:把“看”换成“扫描”,把“想”换成“拉锯”,画面感立刻翻倍。

对话留白:父亲递水杯时只说了一个字:“喝。”却比长篇大论更戳泪点。

常见问题快问快答

问:一定要写学习吗?

答:任何让你“电量回升”的事都能写,关键是写出“从低到高”的曲线。

问:怕写成流水账怎么办?

答:用“三秒一特写”法则——每写三秒发生的事,就插入一个特写镜头,比如“指甲缝里嵌满了粉笔灰”。

写在最后的悄悄话

真正的“充电”作文,不是记录你做了什么,而是让读者看见你眼里的光怎么亮起来的。下次提笔前,先摸摸胸口——那里,是不是有一块刚刚发烫的电池?

还木有评论哦,快来抢沙发吧~