一、先问自己:什么才是真正的“不甘于平凡”?

不甘于平凡不等于盲目叛逆,也不是空洞口号。它是对现状的理性审视,是对自我价值的主动追寻。

——那么,写作时怎样避免落入“喊口号”的俗套?

答案:把“不甘”拆成三个可感知的动作:

1. 发现缺口:看到生活或自身的不足;

2. 设定坐标:找到想要抵达的方向;

3. 迈出脚步:记录真实改变的过程。

只有把这三步写活,文章才有血有肉。

二、选材:平凡素材如何瞬间“不普通”?

很多同学一提笔就写“想当科学家”“要考清华”,结果千篇一律。真正的高分立意,往往藏在最不起眼的日常。

- 菜市场里的母亲:她每天凌晨三点进货,却坚持用最新鲜的香菜给高三儿子煮面。把母亲的“平凡”与“不甘”对照——她不甘于孩子重复她的辛劳,于是用一捆香菜托举下一代。

- 校园角落的银杏树:它年年落叶,却年年抽新芽。借树喻人,写自己不甘于成绩停滞,像银杏一样把每一次凋零都变成下一次勃发的养分。

- 外卖骑手的背影:暴雨天仍准时送达,只因他不愿让任何一份订单“平凡”地迟到。从骑手身上提炼“对职业的敬畏”,映射自己“对学习的态度”。

自问:这些素材为什么动人?

答:它们把宏大命题落在微小切口,读者一秒共情。

三、结构:让“不甘”层层递进的三段式

与其平铺直叙,不如用螺旋上升的结构,让情绪一波高过一波。

1. 起——制造“平凡”的窒息感

开篇先写一段令人窒息的庸常:早高峰地铁里被挤成纸片、试卷上永远差两分的红叉、父母深夜的叹息。让读者瞬间代入“我也这样”。

2. 承——点燃“不甘”的火种

接着抛出触发点:地铁里一位拄拐青年给老人让座、老师在卷尾写下“你可以更好”、父亲把烟掐灭说“别学我”。这些细节像火星,点燃内心的“凭什么”。

3. 转——记录“改变”的阵痛

重点描写第一次挣扎:凌晨四点起床背单词却打翻水杯、跑步减肥跑到呕吐、投稿被退稿十三次。把“不甘”写成带汗味的动词,而非形容词。

4. 合——留下“未完待续”的开放尾

不要写“我最终成功了”,而是把镜头定格在继续前行的背影:天未亮的操场、仍亮着台灯的宿舍、又一次点击“提交”的鼠标。让读者感到故事仍在生长。

四、语言:三把刀,砍掉“平庸表达”

- 砍掉套话:把“功夫不负有心人”换成“第127次失败后,我终于听见心脏比秒针跳得更响”。

- 砍掉抽象:把“我很痛苦”写成“手指被笔磨出的茧,比试卷还厚”。

- 砍掉被动:把“机会被抓住了”换成“我一把攥住机会的衣领,把它拖进黎明”。

自问:如何让比喻更惊艳?

答:把不相干的事物强行并置,再找到隐秘的相似点。例如“梦想是冰箱里最后一颗鸡蛋,握在手里,壳薄得能听见裂缝的声音”。

五、立意升华:从“我”到“我们”

个人故事写到三分之二时,突然拉远镜头:

——如果每个人都甘于平凡,地铁永远拥挤,试卷永远差两分,烟味永远弥漫在楼道。

于是,我的不甘,成了我们改变世界的最小单位。

这种由点到面的跳跃,能让作文瞬间拔高,却又不显突兀。

六、实战演练:一分钟速写开头

题目:《不甘于平凡》

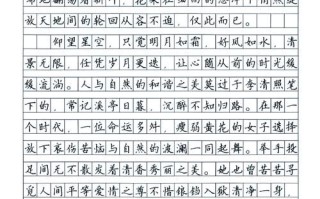

速写示例:

“凌晨三点的便利店里,关东煮的萝卜在锅里翻滚,像一个个不肯下沉的平凡日子。我攥着最后五块钱,在‘买咖啡续命’和‘买面包充饥’之间犹豫。那一刻,我突然明白:平凡不是买不起咖啡,而是连选择的勇气都没有。”

自问:这个开头好在哪?

答:它用具体场景代替口号,用两难选择制造张力,用物喻人完成暗扣。

七、避坑指南:三个最容易丢分的误区

- 误区一:把“不平凡”等同于“成功”

纠正:不平凡是持续向上的姿态,而非结果。写“仍在半山腰”比“登上山顶”更动人。 - 误区二:堆砌名人名言

纠正:与其引用尼采,不如引用父亲饭桌上的一句话,更鲜活。 - 误区三:结尾强行拔高

纠正:让行动代替宣言。与其写“我要改变世界”,不如写“我把空瓶子扔进可回收桶,听见‘咚’的一声,像给地球按了一次刷新”。

八、写在最后:把作文写进生活,把生活写成作文

真正的不甘于平凡,不是考场上的一时激昂,而是走出考场后仍愿意多背十个单词、多跑一公里、多扶一次电梯里的陌生人。当你把这样的细节写进作文,阅卷老师会看见一个发光的灵魂,而不是一篇应试的机器。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~