什么是“学会提问”作文?

“学会提问”作文并非简单罗列问题,而是围绕一个核心议题,**通过层层递进的问题链**,引导读者与自己一起思考,最终得出独到见解。它像一场对话,又像一次侦探推理,**关键在于“问得巧”而非“问得多”**。

为什么传统写法容易失分?h2>

许多同学把“提问”写成“十万个为什么”,结果变成流水账。常见误区有三:

- **问题无梯度**:从“天空为什么是蓝的”直接跳到“宇宙是否有尽头”,思维跨度太大。

- **答案现成**:每个问题后面立刻给出标准答案,剥夺了读者思考乐趣。

- **情感缺席**:通篇冷冰冰的科普,没有“我”的困惑与成长。

自问自答:如何避免?**先画“问题树”**——把核心议题当树干,由浅入深长出三级分支,每级只保留最能激发好奇的那一条。

三步搭建“问题链”骨架

第一步:用“生活切口”唤醒共鸣

与其问“人工智能伦理是什么”,不如问:**“如果Siri偷偷录下我和朋友的吵架,它该被删除吗?”**

**技巧**:把宏大命题翻译成日常场景,让读者瞬间“代入”。

第二步:制造“认知冲突”

继续追问:

“可如果这段录音能帮助医生诊断我的情绪病呢?”

**作用**:同一素材抛出正反两种可能,迫使读者重新估值。

第三步:引入“第三视角”

再追问:

“站在被Siri录音的朋友角度,他是否拥有‘被遗忘权’?”

**效果**:把二元对立扩展成多元博弈,文章立刻立体。

四种高分提问句式模板

- **“如果……那么……”**——假设推演

例:如果古人拥有手机,那么《岳阳楼记》还会诞生吗? - **“为何偏偏是……”**——聚焦反常

例:为何偏偏是“沉默”成为当代社交最昂贵的奢侈品? - **“谁有权决定……”**——权力审视

例:谁有权决定一条河流的生死?上游的工厂还是下游的村庄? - **“当……变成……”**——概念偷换

例:当“点赞”变成“义务”,友情还剩多少真诚?

自问自答:这些句式会不会太套路?**关键在于“切题”而非“炫技”**,先吃透材料再挑选最锋利的那把“问句刀”。

如何让“提问”与“叙事”无缝融合

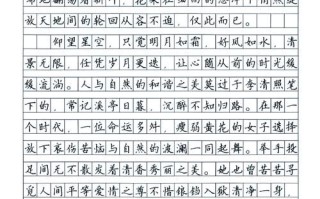

纯粹的问题清单像审问,**嵌入故事才能变成探秘**。示范片段:

“奶奶把旧手机锁进抽屉,我好奇:‘为什么不能扔掉?’

她答:‘里面有你爷爷最后一条语音。’

我又问:‘可语音已经备份到云端了啊。’

奶奶沉默片刻:‘云端没有他的呼吸声。’

那一刻,我突然明白:**数据可以永生,呼吸却需要被真实保存。**”

解析:**一个问题推动一次情感转折**,比任何议论都动人。

考场应急:30秒生成问题链

拿到题目“探索与创新”,大脑空白怎么办?快速公式:

- **第一层**(个人):我上一次“探索”失败,是方法错还是勇气少?

- **第二层**(社会):短视频时代,探索精神是否被“算法推荐”悄悄取代?

- **第三层**(历史):郑和下西洋的“探索”与哥伦布的“探索”,为何结局迥异?

自问自答:时间不够写三层?**优先保证第二层**,因其兼具时代性与思辨性。

常见评分雷区自查表

| 雷区 | 快速检测方法 |

|---|---|

| 问题答案化 | 用荧光笔标出所有问号,检查后面三行是否出现“因为”“所以”。 |

| 伪提问 | 把问句改成陈述句,若意思不变即为无效提问。 |

| 情感断层 | 朗读全文,若读到某处心跳无变化,此处需补“我”的经历。 |

从课本偷师的三个案例

《祝福》中祥林嫂反复问“人死后有没有魂灵”,**每一次提问都暴露她精神防线的崩溃层次**;《我与地坛》里史铁生追问“要不要去死”,最终把“死”问成了“活”的支点;《屈原列传》司马迁用“何故怀瑾握瑜而自令见放”一问,**把个人命运升华为对体制的拷问**。这些经典告诉我们:**好问题不是句号,而是闪电**。

进阶训练:一周提问日记法

每天睡前记录一个“今日最佳问题”,并标注:

- 触发场景(地铁/餐桌/课堂)

- 问题类型(假设/因果/权力/价值)

- 潜在回答(至少两个对立角度)

一周后回看,你会发现**真正让你夜不能寐的问题,往往藏着下一篇作文的灵魂**。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~