一、为什么要写清明节作文?

每到清明,语文老师总会布置一篇“清明节作文600字初二”。很多同学一听就头大:年年写,还能写出新意吗?其实,写清明作文并不是为了“交差”,而是借文字完成一次心灵的对话。问问自己:

- 我是否真正观察过清明的雨、风、人?

- 我是否认真听过长辈讲述先人的故事?

- 我是否把“缅怀”与“成长”连在一起?

二、600字作文到底写什么?

“写什么”比“怎么写”更关键。下面给出三条思路,每条都附上可操作的细节,直接拿去用。

1. 写“人”:把祖先写成故事里的主角

与其罗列“太爷爷很勤劳”,不如截取一个场景:

- 太爷爷在油灯下补渔网的侧影;

- 奶奶把艾草别在我书包上的动作;

- 父亲擦拭墓碑时突然停住的手。

把这些动作配上气味、声音、温度,600字瞬间饱满。

2. 写“景”:让清明雨成为情感的放大器

清明最常见的意象是雨,但雨不能只是背景。可以这样处理:

- 视觉:雨丝像半透明的帘子,把远山剪成水墨;

- 听觉:雨点落在塑料伞面,发出“嗒嗒”的轻叹;

- 触觉:雨珠滑过手背,凉得像爷爷当年递来的梨。

把雨写成“会说话的配角”,文章就活了。

3. 写“思”:把缅怀变成成长的阶梯

600字作文最忌空洞地喊“我要珍惜当下”。试试自问自答:

问:我站在墓前,除了悲伤还能带走什么?

答:带走太爷爷补渔网时的专注——那专注告诉我,做任何事都要一针一线。

问:清明的意义只是扫墓吗?

答:不,它更像一次“家族APP更新”,让我把先人的补丁打进自己的系统。

三、结构模板:让600字有起承转合

很多初二同学写到400字就“断粮”,其实是结构没搭好。下面给出一个可直接套用的骨架:

开头(80字):

用一句“反常”的话破题,例如:

“清明其实是一场预约好的雨,而我和太爷爷在雨里重逢。”

发展(300字):

分两段:

1. 场景:山路上,雨、伞、泥泞;

2. 回忆:太爷爷补渔网的细节,穿插我的童年。

高潮(150字):

父亲把一束油菜花放在墓前,说:“爸,您看,这是您当年种过的。”

我突然明白,缅怀不是重复过去,而是让过去在现在的土壤里再开一次花。

结尾(70字):

回到雨声,首尾呼应:

“雨还在下,但伞下的我已经不是上山时的我。”

四、语言升级:让作文从“初二”跳到“初三”

想让老师眼前一亮?记住三个小技巧:

- 动词替换:不说“雨很大”,而说“雨把整座山按进了水墨”;

- 通感修辞:把纸钱的灰烬写成“黑色的蝴蝶,带着烫手的思念”;

- 留白艺术:写到父亲哽咽时,用省略号“……”代替大哭描写,反而更动人。

五、常见误区:避开这些坑,600字就稳了

批改过上百篇清明作文,发现高频问题如下:

- 流水账:从起床写到回家,没有重点。

- 口号化:通篇“我们要珍惜幸福生活”,缺乏细节。

- 时空混乱:回忆与现实切换时没有过渡词,读者迷路。

对策:每写完一段,回头问一句——“如果我是读者,我能闻到纸灰的味道吗?”如果不能,删掉重写。

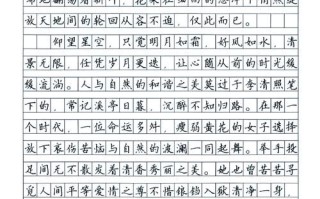

六、示范片段:直接可用,可改

雨丝斜斜地插进泥土,像一根根缝补大地的针。我蹲下身,把油菜花轻轻靠在碑前。花瓣上还沾着晨露,像太爷爷最后一次给我擦泪时,指尖的那滴。

“太爷爷,您看,我长高了。”

风掠过山林,带来一阵“哗啦啦”的掌声。那一刻,我突然懂了:清明不是告别,而是把先人的声音调成背景音,陪我继续赶路。

七、写作前的五分钟自问清单

动笔前,先在心里回答这五个问题,600字会自动长出骨架:

- 我最想对哪位先人说一句话?

- 他/她做过的哪件小事最让我难忘?

- 清明的雨、风、泥土,哪一个细节最打动我?

- 这次扫墓后,我想改掉什么坏习惯?

- 如果先人能看到现在的我,他/她会说什么?

把答案串起来,就是一篇独一无二的清明节作文600字初二。年年清明,年年落笔,只要真诚,文字就不会老去。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~