一、什么是“善解人意”?

善解人意并非简单的“会看脸色”,而是一种在人际互动中准确捕捉他人情绪、需求,并以恰当方式回应的综合能力。它包含三个维度:

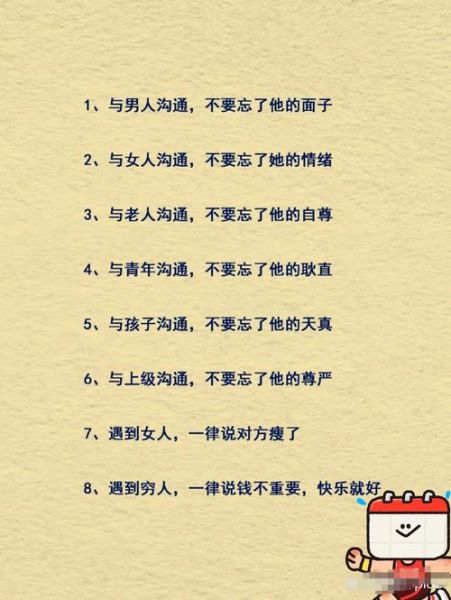

(图片来源网络,侵删)

- 情绪识别:能敏锐感知对方语气、表情、肢体背后的真实感受。

- 需求洞察:透过表层话语,理解对方真正想要被满足的心理需求。

- 共情回应:用让对方感到被理解、被尊重的方式给出反馈。

二、为什么“善解人意”如此重要?

自问:在职场、亲密关系、亲子教育中,善解人意究竟能带来什么?

自答:

- 降低冲突成本:提前读懂不满,避免矛盾升级。

- 提升合作效率:同事感到被理解,更愿意共享资源。

- 增强情感黏性:伴侣、孩子觉得“你懂我”,亲密度自然上升。

三、如何培养善解人意的能力?

1. 训练“情绪雷达”

方法:每天抽出十分钟,观察地铁、咖啡馆里陌生人的微表情,记录他们可能的情绪,并事后验证。

进阶:把同样的观察用在自己身上,察觉自己何时出现“假笑”“皱眉”,培养内外一致性。

2. 学会“翻译”语言背后的需求

常见场景:

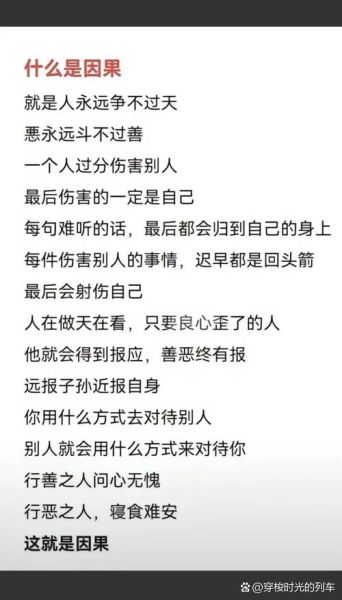

(图片来源网络,侵删)

- 伴侣说“你从来不陪我” → 真实需求:渴望高质量陪伴。

- 客户说“方案还行” → 真实需求:希望再优化细节。

自问:如何快速完成翻译?

自答:用“如果我是TA,我希望……”的句式,把对方的话套进去,答案往往浮现。

3. 建立“共情回应”模板

模板一:情绪命名+需求确认

“听起来你有点焦虑,是不是担心截止日期赶不上?”

模板二:自我暴露+共同解决

(图片来源网络,侵删)

“我以前也遇到过类似压力,当时我是……,你觉得对你有帮助吗?”

四、常见误区与破解

误区1:把“善解人意”等同于“讨好”

破解:区分共情与迎合。共情是理解对方,同时保持自我边界;迎合是牺牲自我换取认可。

误区2:过度解读导致“脑补”

破解:用“确认式提问”替代猜测。

- 错误示范:“你肯定是因为我迟到生气!”

- 正确示范:“我迟到让你感觉不被重视吗?”

五、不同场景的实战演练

1. 职场:如何读懂领导的“弦外之音”

场景:领导在群里发“方案可以再斟酌”。

步骤:

- 情绪识别:领导用“斟酌”而非“修改”,暗示保留整体框架。

- 需求洞察:TA需要更精准的数据支撑。

- 共情回应:私聊领导,“我补充了最新行业数据,今晚发您邮箱,是否方便明早花十分钟讨论?”

2. 亲密关系:当伴侣说“我没事”

步骤:

- 先给空间:“我感觉到你可能想安静,我在这儿,需要时叫我。”

- 事后复盘:当晚用“我观察到……我担心……”句式开启对话。

3. 亲子教育:孩子摔门而出

步骤:

- 情绪命名:“你现在很生气,觉得我不理解你。”

- 需求确认:“是不是希望我先听完你的解释?”

- 共同约定:“我们定个暗号,当你觉得被打断时举左手,我就闭嘴。”

六、每日微习惯:把善解人意变成肌肉记忆

- 晨间一分钟:给当天要见的人预设一个“他可能需要的情绪价值”。

- 对话三问:每次交流后自问——我捕捉到了什么情绪?对方真正要什么?我回应得恰当吗?

- 睡前复盘:记录一次“今天最成功/最失败的共情瞬间”,用一句话提炼经验。

七、延伸阅读与工具

想系统提升?推荐三本书:

- 《非暴力沟通》:学习区分观察与评价。

- 《沟通的艺术》:掌握情绪颗粒度词汇。

- 《共情的力量》:理解共情的神经科学基础。

辅助工具:

- 情绪轮卡片:每天抽一张,练习精准命名情绪。

- 语音日记APP:录下自己说话的语气,回听是否带有不耐烦或优越感。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~