文明是什么?从词源到日常感知

文明是什么?拆开来看,“文”指文字、文化,“明”指光明、清晰。合在一起,文明就是让文化照亮行为,让群体生活更有秩序、更温暖。它不是博物馆里的青铜器,也不是教科书上的年表,而是地铁里先下后上的默契、深夜不喧哗的自觉。

文明与礼貌的区别:一字之差,天壤之别

很多人把文明简单等同于礼貌,其实二者有微妙差异:

- 礼貌是外显的动作,比如鞠躬、说谢谢;

- 文明是内在的尺度,比如明知道没人监督也不闯红灯。

自问:为什么有人对外人彬彬有礼,回家却对家人大吼?

自答:因为他把礼貌当社交工具,却没把文明内化为价值观。

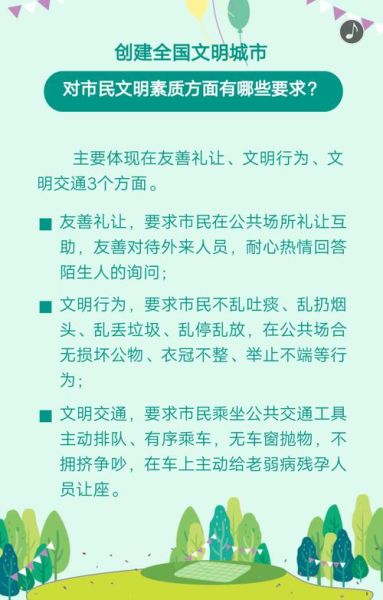

文明的三层阶梯:个人、公共、数字

第一层:个人文明——管好自己是最低成本的社会贡献

• 垃圾不落地,比参加十次环保讲座更有说服力;

• 电梯里不抽烟,比转发百条控烟微博更直接;

• 开车不加塞,比喊一万句“共建文明城市”更有效。

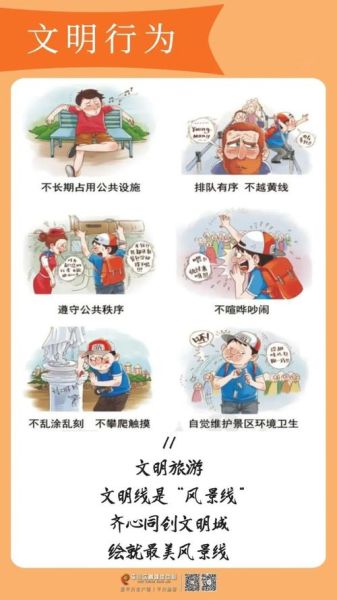

第二层:公共文明——把“我”变成“我们”

公共文明的核心是把私人空间的标准迁移到公共空间。例如:

- 在图书馆用耳机听音乐,而不是外放短视频;

- 遛狗牵绳,同时随身携带塑料袋;

- 排队时保持一米线,不贴在前一个人背后。

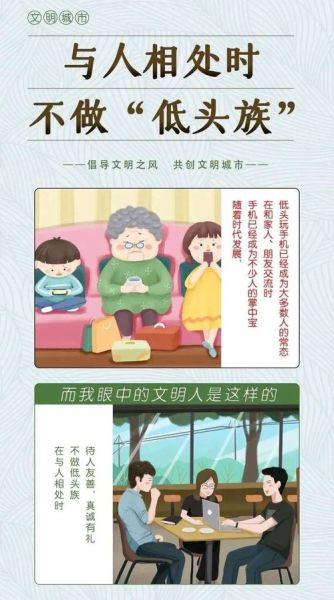

第三层:数字文明——屏幕背后的那张脸同样真实

数字时代,文明有了新战场:

- 不网暴:键盘不是武器,屏幕对面是活生生的人;

- 不造谣:转发前先用搜索引擎验证三秒;

- 不窥私:未经允许不截图、不录屏、不二次传播。

文明如何被看见?五个生活切片

切片一:早高峰地铁

车门打开,先下后上,中间自然形成一条快速通道。没人指挥,却比任何栏杆都有效。

切片二:深夜便利店

店员打瞌睡,顾客自觉扫码付款,再把零钱放进爱心箱。监控拍下的不是“漏洞”,而是信任的利息。

切片三:暴雨中的十字路口

司机主动停车让行人,行人加快脚步小跑通过。双方用动作说“谢谢”,比喇叭和手势更响亮。

切片四:老旧小区加装电梯

一楼住户主动签字同意,因为他们知道今天的让步是明天的回报。

切片五:线上家长会

家长群不刷屏“收到”,老师用在线表格收集问题,效率提升,情绪降温。

文明会“传染”吗?行为经济学的解释

耶鲁大学实验发现:当第一个人把垃圾扔进桶而不是地上,后续乱扔的概率下降58%。这说明文明具有链式反应:

- 看见别人让座,自己不让座的“心理成本”会升高;

- 被陌生人帮助过,当天帮助其他人的概率增加三倍。

自问:如果文明会传染,谁是第一个“打喷嚏”的人?

自答:可能就是你我此刻的一个小小决定。

如何在生活中体现文明?一张可打印的“微行动清单”

周一:通勤路上给孕妇让座,并微笑说“您慢点” 周二:点外卖时备注“无需餐具”,自带筷子 周三:把废旧电池送到小区红色回收箱 周四:在社交平台举报一条谣言链接 周五:给加班的邻居门口挂一份小零食 周六:参加社区旧衣回收活动 周日:一整天不开车,骑行或步行

把这张清单贴在冰箱门,每完成一项就在旁边画一颗星。一个月后,你会惊讶于自己发出的光。

文明的悖论:越强大,越柔软

真正的文明不是“我不能”,而是我本可以,但选择不:

- 本可以插队,但选择排队;

- 本可以怒吼,但选择解释;

- 本可以无视,但选择弯腰捡起那片纸屑。

这种柔软,恰恰需要更强大的内心——因为克制比放纵难得多。

文明的未来:从“要我文明”到“我要文明”

过去,文明靠标语和罚款;现在,文明靠认同和习惯;未来,文明或许会变成一种社交货币:

- 企业招聘时把“地铁让座记录”纳入背景调查;

- 社区信用分高的人可以优先预约公共设施;

- 数字身份里自带“文明徽章”,跨国旅行时自动获得通关便利。

当文明成为利己又利他的最优解,它就不再是负担,而是每个人主动佩戴的勋章。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~