Sonnar结构诞生于1932年,由蔡司光学工程师Ludwig Bertele设计,最初用于Contax旁轴相机。它凭借紧凑体积与卓越反差闻名,至今仍是徕卡、蔡司、福伦达等品牌的“看家本领”。

一、Sonnar与Planar、Tessar到底差在哪?

很多影友把这三者混为一谈,其实光学路径完全不同:

- Planar:对称双高斯,6组8片起步,追求全开极致解析力,但体积大。

- Tessar:经典4片3组“鹰眼”,省成本、省空间,边缘画质妥协明显。

- Sonnar:介于两者之间,通常5组6片或7片,前组正镜+后组负镜的“非对称”布局,让光线更集中,减少空气面,反差天生高。

一句话总结:想要锐利且便携,选Sonnar;要刀锐奶化,Planar;预算有限,Tessar。

二、为什么Sonnar能在小体积里塞进大光圈?

核心在于“厚弯月形正镜+高折射镧系玻璃”:

- 前组正镜厚度大,像场弯曲被提前矫正,省掉Planar需要的额外矫正组。

- 高折射率玻璃让光线弯折更剧烈,缩短后焦距,镜筒自然缩短。

- 后组负镜承担主像差矫正,光圈叶片可贴近后组,虚化光斑更圆。

以蔡司ZM 50 mm f/1.5为例,仅重250 g,比同规格Planar轻40%,全开反差依旧扎实。

三、Sonnar的像差“性格”:优点与短板

1. 球差与彗差

球差控制优于Tessar,但弱于Planar。全开时中心锐,边缘有轻微彗形拖尾,拍夜景点光源需缩到f/2.8。

2. 场曲与像散

场曲天生存在,拍平面物体边缘会“内扣”。**解决方法是:拍人像时让主体居中,拍风光缩小光圈至f/5.6,场曲与景深抵消。**

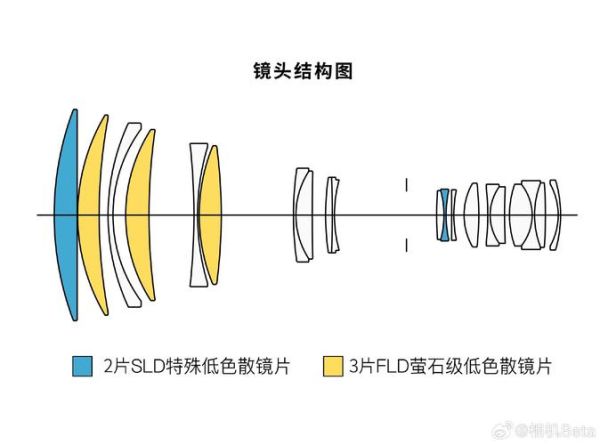

3. 色散

早期Sonnar在长焦端有紫边,现代APO版本加入萤石与ED玻璃,色散已接近复消色差。

四、实战调校:如何榨干Sonnar的最后一分画质?

对焦精度

旁轴黄斑对焦在50 mm f/1.5时景深仅1.8 cm,建议使用**实时放大对焦+峰值**,或改口到无反机身。

遮光罩选择

Sonnar前组深埋,原厂方形罩反而挡光。**推荐金属螺纹长罩,长度≈前组到滤镜口距离×1.2,防眩光且不暗角。**

滤镜堆叠

超薄UV+可调ND最多两层,再多会触发边缘色散。如需CPL,优先选高透光率型号。

五、改口转接:E口、Z口、RF口谁更匹配?

| 卡口 | 法兰距 | 转接环厚度 | 画质影响 |

|---|---|---|---|

| E口 | 18 mm | 18 mm | 几乎无损,支持相位对焦 |

| Z口 | 16 mm | 16 mm | 需修正像场弯曲,边缘略软 |

| RF口 | 20 mm | 20 mm | 长焦端可能出现红移 |

结论:索尼E口是最省心的“万能背”,转接后自动白平衡与畸变矫正可直接调用原厂数据。

六、未来趋势:Sonnar会被非球面取代吗?

非球面镜确实能进一步缩小体积,但“研磨非球面”成本高,“模铸非球面”散射大。蔡司在Batis 40 mm f/2 CF上尝试混合结构:前组非球面矫正球差,后组保留传统Sonnar负镜,既保证体积又维持焦外。可见未来十年,Sonnar仍会以“混合改良”形态存在,而非被完全替代。

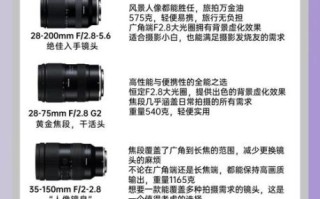

七、选购清单:值得入手的五支现代Sonnar

- 蔡司ZM 50 mm f/1.5:旁轴味最浓,德味高光。

- 福伦达Nokton 50 mm f/1.2:光圈更大,金属手感爆棚。

- 蔡司Batis 85 mm f/1.8:自动对焦+OLED景深尺,人像利器。

- 徕卡Summarit-M 75 mm f/2.4:轻薄如饼干,色彩油润。

- 老蛙FFII 90 mm f/1.8:国产之光,APO级色散控制。

若预算有限,可淘早期Contax G 90 mm f/2.8改E口,千元内体验经典Sonnar味道。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~