答案:D头在二手市场性价比高,但需机身马达;预算有限、机身带马达的影友值得入手。

一、D系列身世:胶片时代的“老兵”

Nikon于1986年推出首支AF-D镜头,命名中的“D”代表Distance——镜头内置距离编码器,可向机身传递对焦距离信息,用于3D矩阵测光与TTL闪光。 核心特征: - 镜身带光圈环,支持手动机械光圈; - 无内置对焦马达,依赖机身“螺丝刀”驱动; - 卡口处有一排金属触点,区别于后续G型。

二、D与G的六大差异

1. 对焦驱动方式

D头需机身马达,D3x00/D5x00系列无法自动对焦;G头自带宁静波动马达(SWM),入门机身也能安静合焦。

2. 光圈控制

D头保留实体光圈环,可向下兼容FM2等老胶片机;G头取消光圈环,完全由机身电子拨杆控制。

3. 光学设计

同焦段G头普遍使用更多ED镜片与非球面镜,色散控制优于早期D头,例如AF 80-200mm f/2.8D与AF-S 70-200mm f/2.8G VR II对比,边缘锐度差距明显。

4. 体积重量

去掉光圈环后,G头通常更紧凑;但部分D头因金属镜筒反而更耐用,如50mm f/1.8D仅155g,比塑料卡口的50mm f/1.8G轻20g。

5. 价格差异

二手D头普遍只有G头一半甚至三分之一,成色好的85mm f/1.8D约1.5K,而85mm f/1.8G需3K+。

6. 兼容性

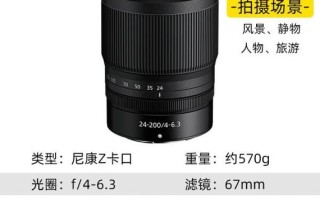

D头在Z卡口微单上需FTZ转接环,且无法使用机身防抖;G头转接后可启用五轴防抖,但光圈仍由机身控制。

三、D头值得买吗?先问自己三个问题

Q1:我的机身带马达吗?

若使用D7x00以上或D500/D850,机身马达强劲,D头对焦速度与G头差距不大;若用D5600,则只能手动对焦,体验大打折扣。

Q2:我需要胶片情怀吗?

喜欢FM2、F3胶片机的玩家,D头光圈环可完全发挥机身功能;G头在胶片机上只能锁定最小光圈,失去手动乐趣。

Q3:后期会升级Z微单吗?

若计划一年内上Z6III,G头转接后可用五轴防抖,D头则失去此优势;但D头低价可过渡,出二手亏损更小。

四、热门D头实战点评

AF 50mm f/1.8D

优点: - 全开中心锐度可用,缩至f/2.8后整体锐利; - 二手600元内,性价比天花板; - 金属卡口,耐摔。 缺点: - 焦外二线性明显; - 近距离对焦时呼吸效应大。 适合场景:人像、静物、日常挂机。AF 85mm f/1.8D

优点: - 焦外柔和,色彩偏暖,肤色讨喜; - 二手1.5K,比G头便宜一半; - 对焦速度在D850上约0.3秒。 缺点: - 逆光紫边需后期矫正; - 镜身无防尘防滴。 适合场景:半身人像、弱光舞台。AF 80-200mm f/2.8D ED

优点: - 内变焦设计,防尘性优于早期推拉式; - 全焦段f/2.8,体育摄影利器; - 二手3K左右,仅为70-200G头三分之一。 缺点: - 200端边缘软,需缩至f/4; - 对焦噪音大,不适合视频。 适合场景:室内运动、演唱会、野生动物。五、购买与验货避坑指南

1. 检查马达耦合杆

机身马达通过一字螺丝刀状金属杆驱动D头,试机时听是否有“哒哒”打滑声,若有说明耦合磨损。

2. 光圈环手感

来回转动光圈环,应每档清晰定位;若出现卡顿或松动,可能内部润滑油干涸。

3. 镜片瑕疵

强光下检查前组后组,轻微划痕不影响成像,但雾状霉变必须放弃,清洁成本可能超过镜头本身。

4. 版本识别

80-200mm f/2.8D分“三代”: - 一代推拉式(无脚架环); - 二代脚架环可拆卸; - 三代内对焦,镜身标有“AF-S”字样,价格最高。 务必确认卖家标注版本与实际相符。

六、D头在2024年的定位

随着Z卡口普及,D头已成“末代胶片遗产”。但低价、金属工艺、可玩性三大标签,让它在二手市场仍有一席之地。 - 学生党:50mm f/1.8D+D7100组合,2K内搞定大光圈; - 老玩家:85mm f/1.8D+F100胶片机,重拾机械手感; - 视频用户:慎选,噪音与呼吸效应是硬伤。 若你追求轻便、静音、未来兼容性,G头或Z头更稳妥;若预算紧张、机身带马达、偶尔胶片双修,D头依旧能拍出惊艳作品。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~