一、为什么选南京作为作文题材?

很多同学问:写游记作文,城市那么多,为什么老师总推荐南京?答案很简单——**南京既有厚重的历史,又有鲜活的烟火气**。六朝金粉、十朝都会,一条颐和路就能串起半部民国史;而老门东的糖芋苗、夜秦淮的灯影,又能让文字瞬间有温度。选南京,等于同时拥有了“文化深度”与“生活温度”两张王牌。

二、动笔前先回答三个“自问自答”

1. 我要写给谁看?

写给阅卷老师:需要**一条清晰的时间线+两处细节描写+一点历史厚度**;写给朋友圈:需要**一张“封面图”式场景+一段“味觉记忆”+一句走心感悟**。先定受众,再定笔调。

2. 我印象最深的是哪一刻?

闭上眼回忆:是**中山陵台阶上突然传来的一阵松涛**?还是**老东门城墙根下糖画师傅的铜勺在石板敲出的叮当**?抓住那一刻,文章就有了“锚点”。

3. 我想表达什么主题?

是“古今交汇”?是“青春与历史的对话”?还是“在慢时光里找回自己”?**主题一句话,全文一条线**,否则再美的景点也只是散落的珍珠。

三、南京景点写作素材速查表

- 中山陵:392级台阶的数字象征、俯瞰紫金山色、梧桐大道的光影斑驳。

- 总统府:中西合璧的门楼、子超楼前的两株雪松、走廊里仿佛还在回响的电报声。

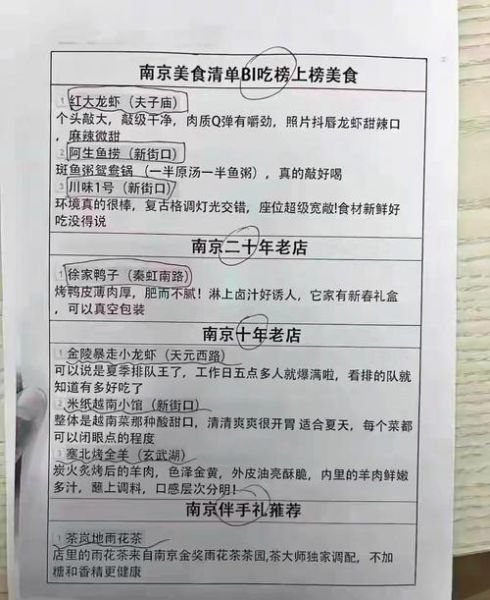

- 夫子庙—秦淮河:乌衣巷口的夕阳、画舫灯影里的琵琶声、鸭油酥烧饼刚出炉的“咔嚓”脆响。

- 老门东:青石板缝隙里的青苔、手工风筝摊的五彩竹篾、蒋有记牛肉锅贴的油香。

- 明城墙:玄武门段可以写“一块城砖一个工匠名字”的细节;台城段可以写“城墙内外,一半山水一半城”的视角。

- 南京博物院:民国馆的“火车站”布景、数字馆的光影互动、特展里的“镇院之宝”金兽。

四、高分结构示范:把一天写成三幕剧

第一幕:晨光中的历史叩问(08:00—10:00)

从**中山陵音乐台**开始,写露水未干的草坪、白鸽掠过的弧线,再到392级台阶的“一步一景”。**把台阶写成时间轴**:第100级想起孙中山的“天下为公”,第200级听见松涛像历史回声,第392级俯瞰金陵,胸中自然涌出“前人栽树,后人乘凉”的感慨。

第二幕:午后的人间烟火(12:00—15:00)

转场到**老门东**,用“味觉地图”串联场景: 蒋有记牛肉锅贴→咬开酥脆面皮,肉汁烫舌; 陆氏梅花糕→紫薯流心溢出,像古城墙缝里开出的花; 小郑酥烧饼→葱香混着芝麻在齿间爆炸。 **把小吃写成人物**:锅贴师傅的眉间汗珠、梅花糕奶奶的围裙油渍,让烟火气有了面孔。

第三幕:夜色里的古今对话(19:00—21:00)

回到**秦淮河**,先写“灯火”:乌衣巷口的宫灯、文德桥上的LED诗词投影;再写“声音”:画舫船娘的《秦淮景》、岸边酒吧的民谣;最后写“气味”:桂花赤豆元宵的甜、雨后河水的腥。**把夜色写成电影蒙太奇**:镜头从河面摇到天空,再切到手机相册里的一张自拍,古今同框。

五、如何让文字“有南京味”?

1. 用方言点睛:一句“啊要辣油啊”瞬间把读者拉进老城南小馄饨摊。

2. 用数字说话:明城墙“35.267公里”、中山陵“392级”、总统府“600年银杏”,数字自带权威感。

3. 用颜色铺陈:紫金山的“苍翠绿”、明城墙的“青灰”、秦淮河的“鎏金”,三色成画。

4. 用典故留白:写到乌衣巷,只需一句“旧时王谢堂前燕”,其余交给读者想象。

六、常见误区提醒

- 误区一:景点堆砌——一天跑八个地方,结果每个都写不深。记住:**一篇作文,三个场景足够**。

- 误区二:只写“好看”——忽略声音、气味、触觉。试着写“明城墙砖缝里的青苔滑得像果冻”,画面立刻立体。

- 误区三:强行升华——结尾大喊“我爱南京”。不如让情感自然落地,比如“我把没吃完的梅花糕塞进书包,甜味一路陪我回到高铁上”。

七、一句话结尾示范

当高铁驶离南京南站,我耳机里正好放到《金陵十三钗》的插曲,那一刻我明白:**南京不是一座城,而是一首循环播放的老歌,每一次抵达都是前奏,每一次离开都是副歌。**

还木有评论哦,快来抢沙发吧~