一、为什么“共享单车”成了高考作文高频题?

从2017年浙江卷“人生三本书”到2023年全国甲卷“技术与时间”,命题人始终关注科技、共享、公共文明三大关键词。共享单车恰好把这三者揉在一起,既能考思辨,又能考情怀,还能考社会观察力。命题人想要的,不是你会背多少素材,而是你能不能从一辆小车看见时代洪流。

二、拿到题目后,先自问自答三个核心问题

1. 共享单车到底“共享”了什么?

不仅是交通工具,更是城市资源的再分配。它把“最后一公里”的痛点,用算法和物联网拆解成无数个“100米”,让时间、空间、金钱同时被共享。

2. 为什么有人爱它,有人恨它?

- 爱它:随扫随走,低碳省钱,把“等公交”变成“抢时间”。

- 恨它:乱停占道、私锁破坏,把公共空间变成私人仓库。

3. 它给我们什么时代启示?

技术永远是一把双刃剑,规则与人心才是决定刃口朝向的刀柄。

---三、高分立意:从“车”到“人”再到“城”的三级跳

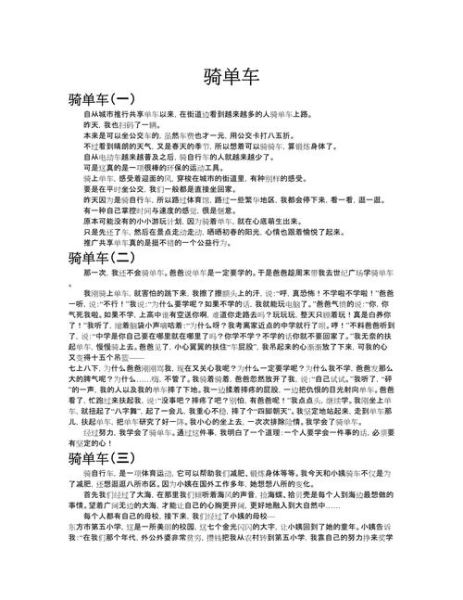

第一跳:看见“车”——技术细节里的烟火气

写扫码时的“滴”声、坐垫被雨淋后的水珠、链条卡顿的“咔哒”,用感官描写把读者拉进现场。

第二跳:聚焦“人”——微观故事折射宏观议题

可以写凌晨四点的环卫工如何靠共享单车提前半小时完成清扫;也可以写高中生为了省下车费每天骑5公里上学,把“省”写成“升”——省下的是钱,升起的是自律。

第三跳:俯瞰“城”——文明尺度的丈量

东京街头没有一辆共享单车乱停,因为违规者会被记入信用档案;而国内某城市通过电子围栏+信用分,半年内违停率下降72%。数据背后,是技术治理与公民自觉的双向奔赴。

四、结构模板:让阅卷老师一眼看懂的“鱼骨图”

开头(钩子):早高峰地铁口,我扫开一辆“吱呀作响”的小黄车——像打开一座城市的暗门。 ↓ 冲突:骑到十字路口,它被一辆私家车别进绿化带,车筐里还躺着半杯没喝完的豆浆。 ↓ 追问:是谁把“共享”变成了“私享”?又是谁让“方便”变成了“随便”? ↓ 升华:共享单车的命运,其实是我们每个人公共素养的X光片。 ↓ 结尾:当我把倒地的单车扶起时,听见链条“嗒”地一声复位——像城市的心脏重新跳动。---

五、素材金句:背三句,胜过背三段

- “技术的终点不是便利,而是让人更像人。”——《人民日报》评共享单车

- “你怎样,城市便怎样;你光明,城市便不黑暗。”——深圳交警对违停者的公开信

- “共享不是‘免责’,而是‘共责’。”——同济大学城市规划系教授潘海啸

六、避坑指南:90%考生会犯的三大误区

误区一:只骂“素质低”,不提“制度漏洞”

高分作文必须双向归因:既写“有人把车扔进河里”,也写“企业过度投放、回收滞后”。

误区二:堆砌“大数据”,没有“小人物”

与其写“全国投放2000万辆”,不如写“修车大爷每天拧300颗螺丝”。

误区三:结尾强行“正能量”

与其喊“让我们携手共建美好未来”,不如写“我掏出纸巾擦掉车座上的泥,像擦掉城市的一块雀斑”。

---七、实战演练:10分钟速成开头+结尾

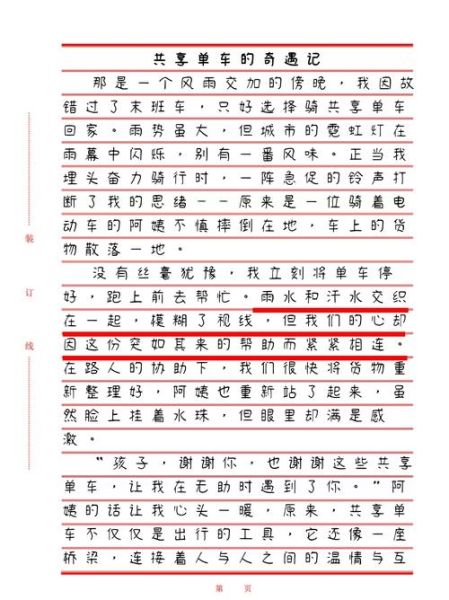

开头示范(场景切入法)

雨后的梧桐叶贴在二维码上,我蹲下来用袖子擦了擦。扫码声“滴”地响起,像城市对我说了一句“欢迎光临”。

结尾示范(回环呼应法)

傍晚还车时,我把车推进白线框,听见锁扣“咔嗒”一声——像给今天的城市日记,按下了保存键。

八、延伸思考:如果题目变成“共享充电宝”怎么办?

核心逻辑不变:技术→人性→制度。把“单车”换成“充电宝”,故事可以写餐厅老板因顾客借而不还被迫每月多买50个;数据可以写某平台因“信用免押”让丢失率下降40%。记住:万物皆可共享,唯有责任不能共享。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~