孩子一提笔就发呆?先弄清“不会写”的真正原因

许多家长发现,孩子一拿到作文题就咬笔头,半小时写不出三行字。其实,**“不会写”往往不是词汇量问题,而是思路堵塞**。常见原因有三:

- 题目太空,不知道从哪下笔;

- 生活体验少,找不到素材;

- 害怕写错,不敢落笔。

解决思路:把大题拆小,把抽象变具体,把评价变鼓励。

三步审题法:让题目自己“说话”

拿到《难忘的一天》,孩子可能直接写“春游”。结果千篇一律。试试下面三步,**题目立刻变成写作导航仪**:

- 圈关键词:把“难忘”“一天”分别圈出,提醒自己只能写24小时内的事。

- 问三个小问题:为什么难忘?当时谁在场?最刺激的细节是什么?

- 画时间轴:把一天分成早、中、晚三格,每格只填一个画面,避免流水账。

自问自答示例:

“为什么难忘?”——因为第一次走丢。

“最刺激的细节?”——听到广播里喊自己名字。

这样,文章骨架瞬间清晰。

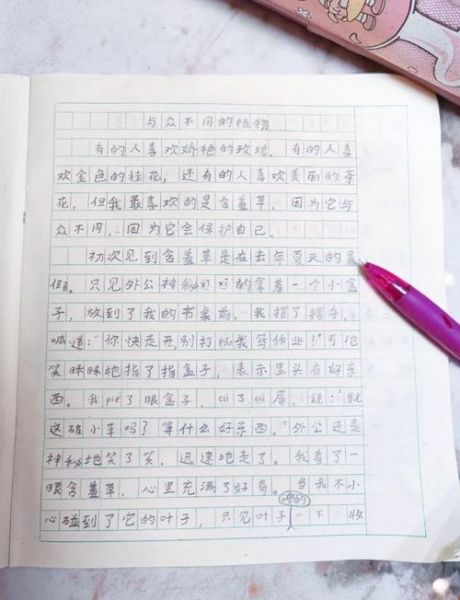

生活素材银行:把日常小事变“金子”

孩子总说“没东西写”,其实是不会捕捉。家长可陪孩子建一个**“素材银行”**,用便利贴分类存放:

- 情绪卡:今天最开心/最生气的一刻;

- 五感卡:闻到的雨后泥土味、摸到的猫肚皮;

- 对话卡:爷爷说“慢就是快”这类金句。

每周抽三张卡,拼成一篇小短文,**既练笔又练观察力**。

开头结尾模板:让文章自带“钩子”

好的开头像钩子,三秒抓住读者。推荐两种小学生易上手的方法:

1. 声音开头

“啪!”碗碎了,妈妈的眉毛拧成了麻花。

2. 悬念开头

那封信,我一直不敢拆开。

结尾则可用“**回声法**”:把开头出现的物品或声音再提一次,形成首尾呼应。

示例:开头写“风铃叮当”,结尾写“风铃还在叮当,像在替我保守秘密”。

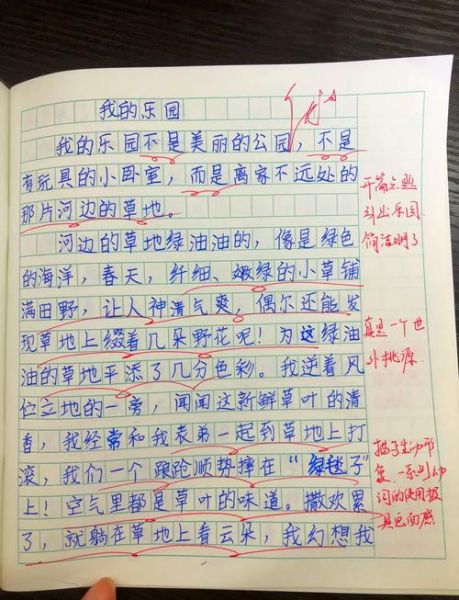

段落魔法:一个画面一段落

很多孩子的作文一大坨,老师看得眼花。教他们**“红绿灯法则”**:

- 红灯:换场景必须分段;

- 黄灯:出现新人物就分段;

- 绿灯:同一场景里,时间跳跃超过十分钟就分段。

这样文章自然层次分明,读者不累。

对话描写:让人物自己“演”故事

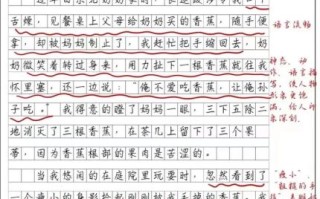

干巴巴的“妈妈说我很棒”远不如:

“你……”妈妈蹲下来,捏了捏我冰凉的指尖,“真的决定自己上台?”

技巧:**提示语后置+动作+神态**,既推动情节又显生动。

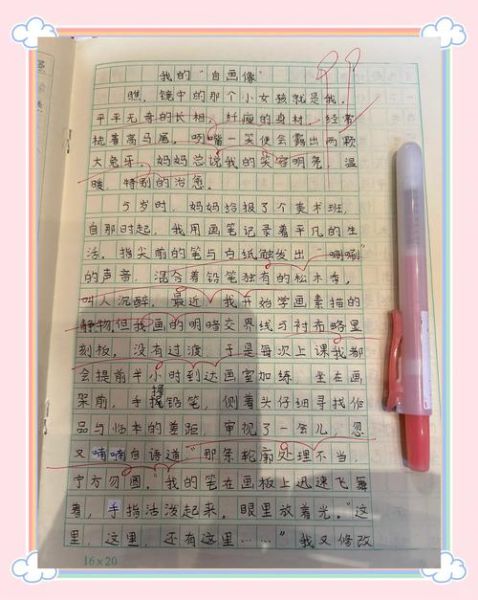

修改清单:好作文是“改”出来的

写完别急着收笔,用下面四问自查:

- 有没有一句**废话**可以删?

- 有没有一个**动词**可以换得更准?

- 有没有一处**顺序**可以调得更顺?

- 有没有一个**细节**可以添得更真?

示范:把“我很紧张”改成“手心汗津津,稿子边卷成了麻花”。

家长陪写“三不原则”

辅导时最怕家长越帮越忙。记住:

- 不代笔:哪怕句子别扭,也让孩子自己写;

- 不纠错:先夸亮点,再提一个改进点;

- 不超时:一次写作不超过四十分钟,保护兴趣。

坚持一个月,孩子会把作文本主动递给你。

常见问题快问快答

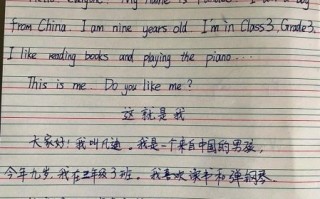

Q:二年级能写多少字算达标?

A:课标要求150字左右,但重点在“把一件事说圆”,不必硬凑。

Q:背范文有用吗?

A:可以背结构,如“开头—经过—高潮—结尾”,但**情节必须原创**,否则考试一跑题就露馅。

Q:孩子总写错别字怎么办?

A:准备一本“错字小监狱”,把错字连词抄写三遍,每周“释放”一次,游戏化记忆更有效。

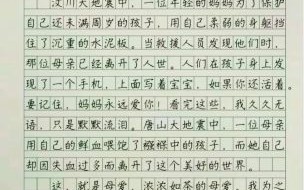

进阶挑战:从“写清楚”到“写动人”

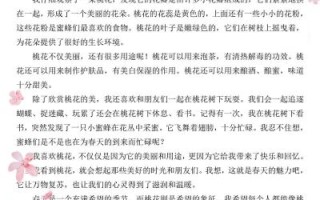

当孩子能顺畅写三百字后,可尝试:

- 镜头慢放:把三秒钟的跳绳动作写成五句话;

- 借景抒情:用窗外的乌云暗示考试前的忐忑;

- 双线索:一条写养蚕,一条写奶奶生病,最后让蚕破茧与奶奶出院同时发生。

这些技巧像调味料,少量多次,文章立刻有嚼劲。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~